高市政権が発足しました。参議院選挙での参政党の躍進、その後の高市総裁選出という流れは、新聞などでは「保守票の取戻し」という感じで報じられます。でも「保守派」「保守主義」というのは、国・地域でかなり意味するところが違う感じもあります。

今回はアメリカの世論調査を使って、保守主義って何?というものを探ってみようと思います。

世界の保守派いろいろ

すったもんだの末、高市政権が発足しました。まぁ、高市さんという政治家については好き嫌いが分かれるでしょうが、何とか安定した政策を進めてくれればと願うところです。

高市総裁の選出については、自民党内の力学として宏池会(リベラル)から清和会(保守)への疑似政権交代という評価もあります。外国に目を向けても、トランプ/MAGAも「保守派」と言われますし(ポピュリストでもあるが)、ドイツAfD、フランス国民連合などは「極右政党」と言われます。「右派=保守」という整理は、前提として受け入れていいでしょう。やはり世界的に保守派の勢力伸張という流れが感じられます。

ただ私は政治分析については全く素人ですが、ひと言で「保守主義」といっても、その目指すところは随分と違う感じはします。日本の場合、「保守主義」というと「見事散ります、国のため♪」というイメージ。個々人の上に「国家」があって、その秩序の下では個々人が犠牲になってもいい(それこそが美しい)、という感じ?

一方、アメリカの保守主義というのは、個人の自由・権利が最優先で、国の関与は極力減らしたい姿勢。税金は少なくする一方、そのためには生活保護も不要。すべては自己責任の世界。政府規制はなくして、民間ビジネスに任せればいいというイメージです。ただ、その延長で自由貿易を推していたのが、この点は最近大きく変わってきていますね。

ヨーロッパのほうは、あまり詳しくないですが、EUという「超国家機関」に反対する姿勢が強いように思えます。自分の国のことは自分たちで決めたい、ブリュッセルの官僚に一挙手一投足、口を出されたくないという「自国中心主義」が基本姿勢でしょうか。専門家からすると違うかもしれませんが。

世論調査でこの辺りの日米比較ができればと思い、資料を探してみました。アメリカの場合、「American National Election Studies(ANES)」というものがあり、大統領選挙がある4年ごとに有権者の政治的な指向(保守、リベラル)、各種政策への支持度のようなものを調査しています。質問項目は千項目ほどにも及び、個票データも公開されています。

似たようなものが日本にもないか探すと、「投票行動研究会」というのが見つかり、「これだ!」と思ったのですが、これは集計結果のみが出されています。集計前の個票データもあるのですが、これは大学や研究機関のみに公開されていて、私のような個人にはアクセスできませんでした。どうも、この辺、日本って料簡が狭いんだよな。

ということで、仕方ないのでアメリカのほうだけ、ちょっと見てみます。今回は「アメリカの保守派、リベラル派ってどんな人たちだ」という背景調査のみです。政策的な志向は、また改めて。

保守/リベラル派のバックグラウンド

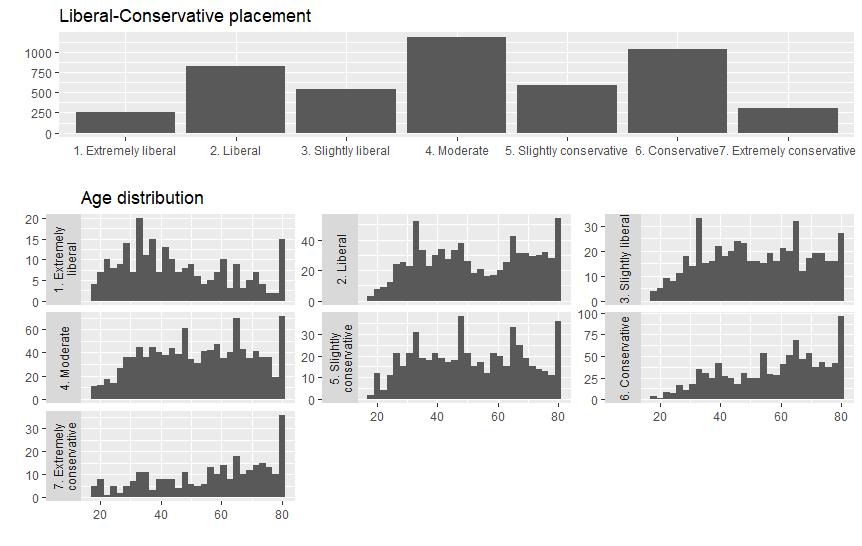

2024年のANES調査では5000人余りへの調査が行われています。政治姿勢については、「極めてリベラル」から「極めて保守」までの7段階に分けられています。簡単に人数の分布を見ると、やはり「中道」が最も多く、次いで「保守」と「リベラル」が同程度(微妙に保守が多い)。「少し保守」「少しリベラル」は少し減り、「極めて保守」「極めてリベラル」は、さらに少ないという分布。うまく左右両方に分かれています。

個人的には、こういう調査で「俺、ムチャクチャ保守(リベラル)なんすよね」と回答する人間がこんなにいるというのは、なかなかに面白いなと思います。日本人だったら、ここまで極端な姿勢を胸張っては言いにくいですね。

年齢構成を見ると、やはり「超リベラル」は若い年齢層、「超保守」と「保守」は高齢層に偏る感じはありますが、それ以外はそれほど年齢層の偏りはない感じです。どこでも80歳にジャンプがありますが、これは80歳以上という意味です。

聖書に対する姿勢

アメリカの保守は、宗教(キリスト教)と密接に関わる点が日本とは違うところです。日本の保守団体も国家神道と結びつくのでしょうが、保守的な信条を持っていても、国民一般の神道との関わりは、ちょっとアメリカとは違う感じはします。

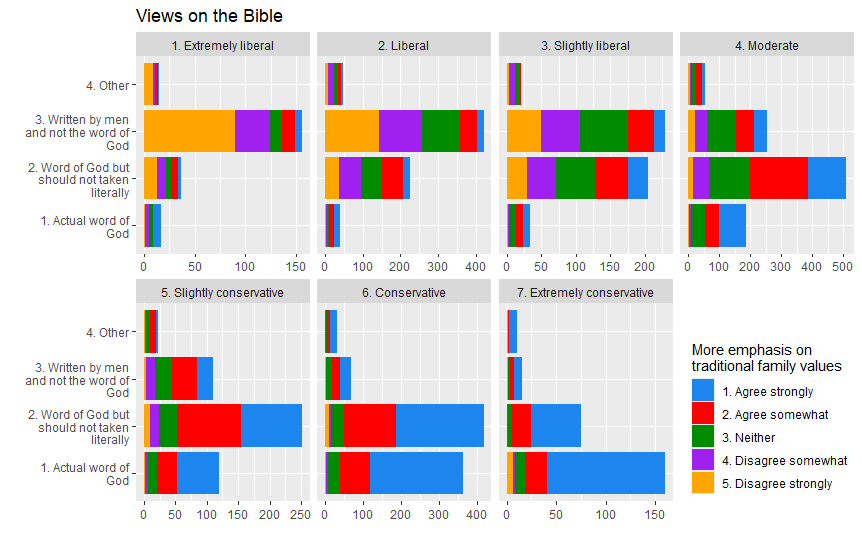

縦軸は「聖書は実際の神の言葉で、一言一句、そのまま受け入れなければいけない」「神の言葉だが、一言一句、そのまま受け入れる必要はない」「人間が書いた言葉で、神の言葉ではない」「その他」の分布です。

「家族」に価値を置く点も特徴だと思われ(日本と同様)、「伝統的な家族の価値がもっと重視されていれば、問題ははるかに少なくなるだろうか」という質問への回答の割合を、その中で示しています。

恐ろしいのは(というと怒られるでしょうが)、「神の言葉、一言一句、受け入れろ」が「超保守」だと半分以上を占めている点。「保守」でも半数近くがそう思っていますし、「中道」でも20%弱がそう答えています。これを見ると「高校で進化論を教える等、もってのほか」という声が保守州で強くなるのは仕方ない感じはします。

また「家族の価値」についても、やはり保守派ほど重視する傾向が強く、「超保守」だと聖書の回答に関わらず、家族の価値重視が明らか。逆にリベラル派ほど、その比率は落ちる傾向があります。この点では日本も同じでしょうかね。

社会的階層

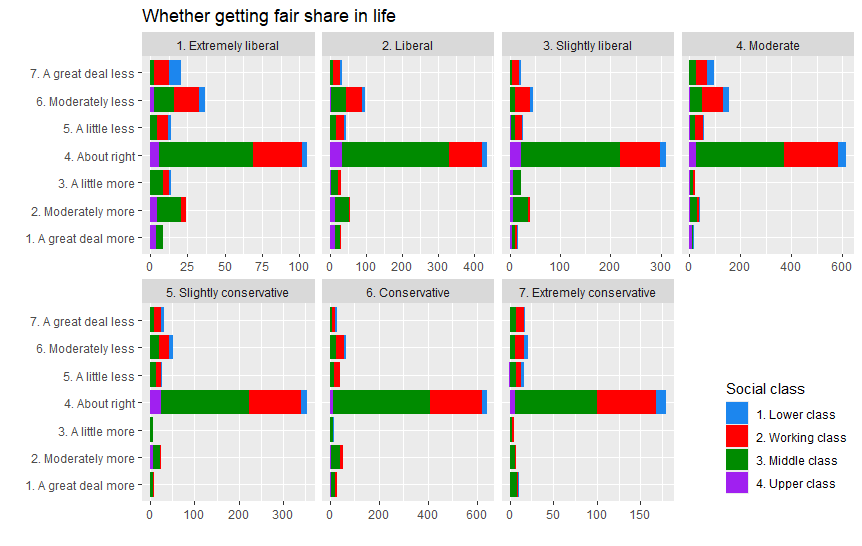

次に社会的階層の自己認識です。縦軸は「人生で公平な取り分を得ていると思うか」、その中で「下流階級/労働者階級/中流階級/上流階級」の自己認識のを示しています。

これを見ると、政治姿勢によらず「公平」という答えが圧倒的に高く、思った以上に健全だなという印象です。またこの人たちの「社会的階層」の自己認識でも、最も多いのは「中流階級」というのも共通です。「超保守」の場合は微妙に「下流階級」が他に比べて多い感じはしますが、「下流」なのに「公平」というのは、「俺なんて、こんなもんだろう」という認識なんでしょうか。

「公平」以外の自己認識を見ると、どの政治姿勢でも、微妙に「少ない」という認識のほうが「多い」という認識より多いというのも共通。ただリベラル方向の人は保守層に比べ、「多い」も比率が高い傾向が見られます。昔だと生活に困窮する労働者階級が社会変革の意欲に燃えて左翼化する、というステレオタイプの見方がありましたが、アメリカのリベラルはむしろ「持てる者」が社会を是正しようと考える傾向が(あくまで比較の問題ですが)あるようにも見えてきます。

誰を信頼するか

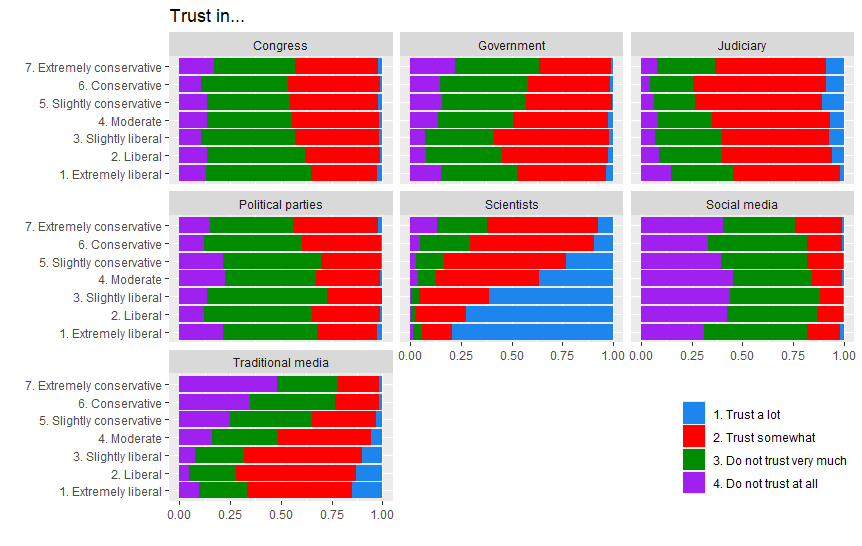

さて冒頭に述べた通り、アメリカでは「保守=政府嫌い」という特徴があります。では政府を含めて、一体だれを信頼しているのか/いないのかを見てみます。

先ず議会については、保守からリベラルまで、ほぼ一貫して過半数が信頼していない様子(リベラルほど信頼が薄い感じ)。一方で政府になると、最も信頼する傾向が強いのは「ちょっとリベラル」で、その左右で不信度が上昇します。恐らく保守は「政府は俺のことに口を出すな」という不信、リベラルは「政府はもっとちゃんと仕事しろ」という不信なのだろうと思うのですが。

政治的立場での差が顕著なのが「科学者」ですね。「超リベラル」だと8割が「強く信頼」なのですが、「超保守」だと1割を切ります。「聖書は神の言葉」とするなら「世界は神が作った」と考えるでしょうから、科学とは相いれないでしょう。とはいえ、「ある程度信頼」を含めれば、6割以上が信頼しているというのも無視できませんが。

「伝統的メディア」と「ソーシャルメディア」の対比も今日的ではあります。本来は保守ほど昔の価値を守るものですが、やはり「伝統的メディア=リベラル」という認識なのでしょう。この辺りは日本も含めての今日的傾向と言えます。

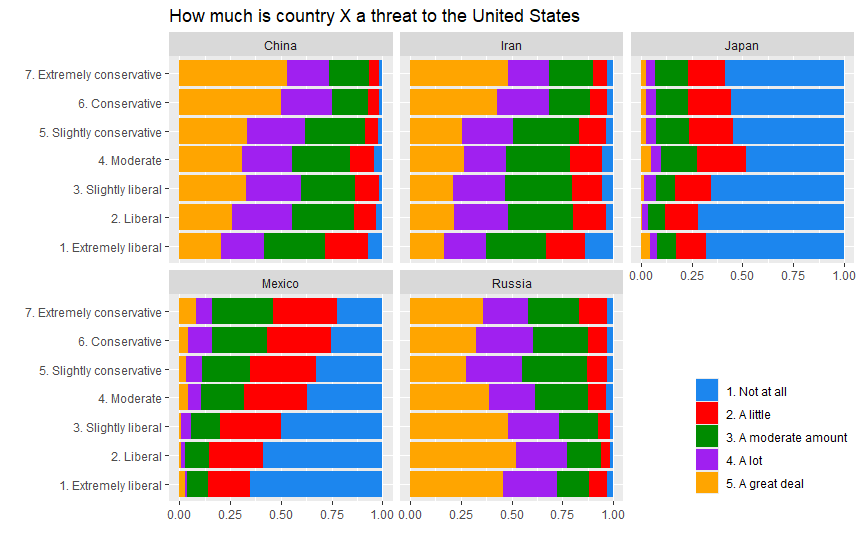

おまけ:アメリカにとって脅威の国

この辺りの思想背景の整理だけで、かなり長くなってしまいました。今回はここで止めておき、政策的な志向については、次回、整理してみようと思います。

ただ、ちょっと面白い質問があったので、最後に軽く見ておきます。いくつかの国について「どの程度、アメリカにとっての脅威か」という質問です。中国、イランなどが対象になるのは当然なのですが、メキシコや日本も質問対象に入っています。いまだに日本をリストに入れてくれるのはうれしいものの、政治的姿勢によらず、回答では全く相手にされていません。

中国とイランは保守派ほど脅威と見ており、逆にロシアは微妙にリベラル方面に脅威とされている様子。昔なら保守派ほどロシア嫌い、リベラルほどロシア寄りだったはずなんですが、全く様変わりした世界観ではあります。