参議院選挙が始まりました。自民党が2万円給付を公約にする一方、野党は軒並み消費税減税を訴えるという構図。

そんな中、精神科医の和田秀樹氏が「幸齢党」というのを立ち上げました。私は決してこの党の支持者でも関係者でもないのですが、ちょっと関心を持っているところ。

今回はこの主張に関連して、日本の保健財政データを見てみようと思います。

「幸齢党」の主張

石破首相が「ギリシャより悪い」と言った日本の公的債務状況。財政赤字の原因として、世間的には無駄な公共事業や多すぎる役人を批判したがるのですが、現実に日本の財政支出の大きな部分を占め、年々増額しているのは年金・福祉費と保健医療費です。

「幸齢党」の公約は、主に高齢者医療の無駄に焦点を当てたもの。同党の公約などをまとめたサイトは見当たらないのですが、某雑誌に和田先生が書いていた主張をまとめると、こんなところでしょうか。

どこまで支持を伸ばすか分かりませんが、ちょっと面白い攻め方かなと思う次第です。

- 日本の医療(特に高齢者医療)は検査漬け、薬漬けで、無駄な医療費負担にあえいでいる。

- 高齢者は血圧、血糖値、コレステロール値が高めなほど死亡率は低い。体型も少し太めのほうが長生き。しかし健康診断では、年齢も性別も関係なく、一様に検査数値を下げることを勧め、結果的に無駄な検査、薬を強いている。

- 降圧剤を飲んで血圧が下がるかどうかだけでなく、5年後の死亡率が下がった、脳卒中が減った、というエビデンスが必要。ところが日本ではエビデンスの有無にかかわらず保険が適用され、野放図に薬が処方されている。医者が根拠のない薬を押しつけている構図。

- 薬に関するガイドラインをつくり、エビデンスがある薬にしか保険を適用しなければ、医療費を大きく浮かせる。現在、調剤医療費が8.5兆円ほど、他に無駄な検査なども加えて十数兆円。それを半減して、5~7兆円は生み出せる。

- 根拠に基づいた医療をし、必要のない薬はカットする。そうしないと日本の医療財政は持続しない。逆にいえば、そうした無駄な医療費を減らせば手取りは増やせる。

日本で継続的に上がる社会保険料徴収

私自身は医療問題に全く知見もないので、この主張の是非を検証することはできません。代わりに、財政データの国際比較で日本の立ち位置を確認してみようと思います。

使うデータはIMFのGovernment Finance Statistics。歳入、歳出項目のGDP比で、日本の財政の特徴を各国と比較してみます。とはいえ、あまり状況が違いすぎる国と比較しても意味がないので、ここではG20諸国のデータで比較します。G20のひとつはEUなので、個々のEU加盟国もすべて対象に入れ、全体で43ヵ国です。

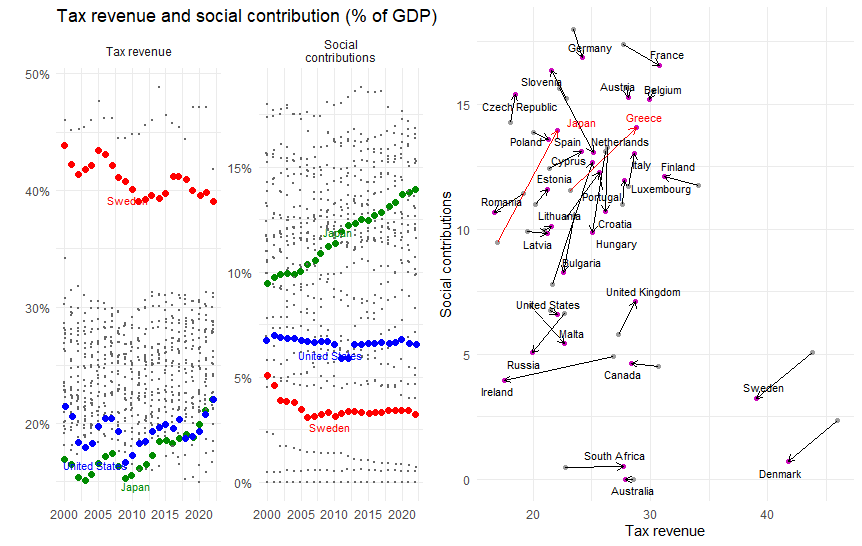

まず大きく歳入の動向を見ますが、歳入を税収と社会保険料に分けます。期間は2000年から2022年までにしています(まだ日本の2023年データがないため)。年によりデータがない国もあるため、期間を通してデータがある33ヵ国の推移をプロットしています。比較対象として、日本とアメリカ、また財政的手当の手厚さで知られるスウェーデンを特記しています。

税収については、日本は2000年代では世界でも最低水準でしたが、2010年代半ばから徐々に上昇し、今はアメリカと同程度(まだ全体的には低い方ですが)。一方、スウェーデンはさすがに福祉国家で、税収は非常に高い。スウェーデンを上回って推移している国がひとつありますが、これはデンマークです。

これに対し社会保険収入では、スウェーデンは非常に規模が小さいですね。基本は税で賄うという姿勢なのでしょう。日本は2000年初頭の水準は真ん中より下、GDP比10%を切る水準でしたが、その後は着実に比率を上昇させ、足元ではGDP比14%程度となっています。

因みに税収と社会保険料(GDP比)が、2000年と2022年でどう動いたかを示したのが右パネル。スウェーデン、デンマークなどは左下への大きな動き、つまり税収も社会保険料も、ともにGDP比で低下しましたが、日本は右上への大きな動き、つまり両方とも大きく負担増となっています。この規模の上昇が見られるのは、経済危機に陥ったギリシャ、その隣国のキプロスぐらいですかね。

日本では、税収は16.9%から22.1%へと5.14%の上昇、社会保険料は9.47%から13.9%へと4.47%の上昇、合計で9.61%の上昇となっています。日本はGDPが伸びなかったから、という逆方向の要因もあるとは思いますが、まぁ、確かに国民からすると、こんな負担を強いられて罰ゲームかよという声が強く出るのは致し方ないところです。

歳出では、やはり医療、年金・福祉が圧倒的

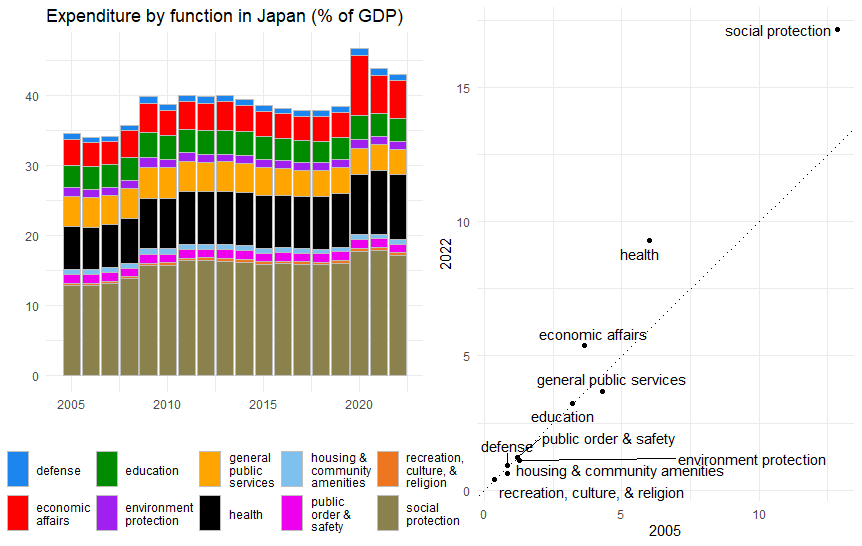

次に日本の歳出について見てみます。日本のデータの制約から、こちらは2005年から2022年の期間になっています。

最大の項目が全体の4割を占める年金・福祉費(social protection)、次いで2割を占める保健医療費(health)です。「軍事費を削って福祉、くらしに充てる」「ミサイルよりも生活!」という主張をする政党もありますが、防衛費と年金・福祉費の規模を見れば、「一体,何をどうすんねん」と思うのが普通じゃないかと思うのですが。

2005年と2022年の規模を対比させたのが右パネルですが、GDP比で支出規模が上昇したのは(45度線の上)、年金・福祉費と保健医療費、経済問題費です。経済問題費(economic affairs)が上昇しているのは、恐らくコロナ対策での様々な企業支援だろうと思われます(あのアホな”Go toトラベル”とかも含む)。

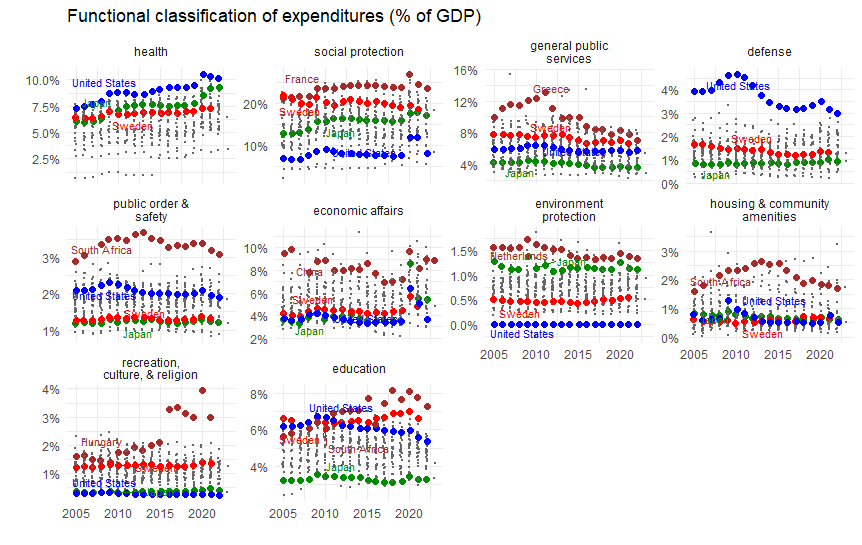

これをG20諸国で比較したのが次のグラフ。日米スウェーデンに加え、各項目で平均値がトップの国も特記しています。

日本が目立つのは環境保護ですが、とはいえGDP比1%程度です。一方、保健医療費は比較対象の32ヵ国中でもほぼトップ、また年金・福祉費はトップではないにしても上位クラス、手厚いと言われるスウェーデンと並ぶようになっています。

数字でいうと、年金・福祉費は12.86%から17.14%へと4.29%、保健医療費は6.01%から9.29%へと3.27%の増加、合計で7.56%の増加です。税収と社会保険料の増加を2005~2022年で見ると(上で見た数字は2000年からだったので)9.40%になるので、やはり大半はこの2つの費目の増加を賄うためだったと言えます。

その他を見ると軒並み最下位水準。防衛費が低いのは過去の経緯から当然としても、教育、住宅、公共治安、文化など、どれをとっても最低水準です。

歳入がこれだけ増えている一方で世界最悪の債務状況と言われるのですから、やはり減税をするのであれ、国債の圧縮をするのであれ、年金・福祉費と保健医療費を何とかするのが不可欠でしょう。

保健医療費の詳細項目

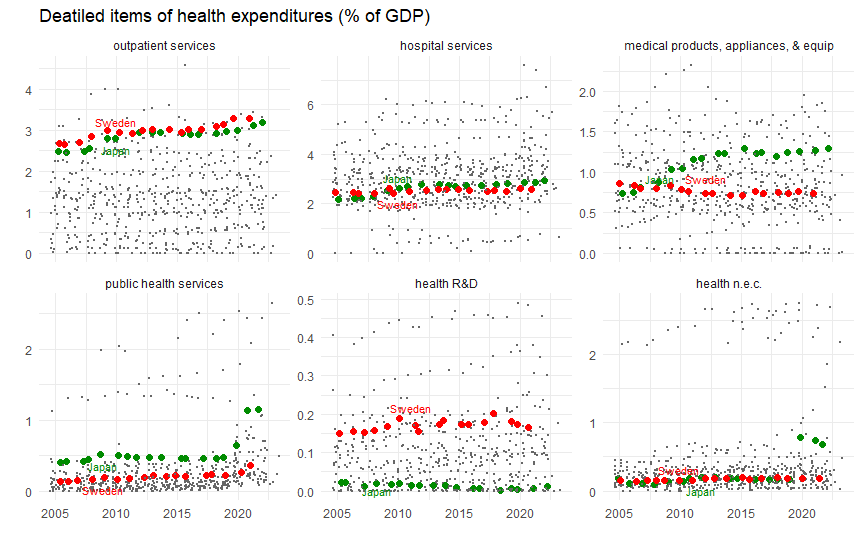

問題の保健医療費について、その詳細項目を見てみようと思います。なおアメリカは、この詳細費目データがないので水準・推移を示せません。

日本とスウェーデンを比較すると、outpatient services(外来医療サービス)とhospital services(病院サービス)は同様の水準、一方、medical products(医療用製品、器具)への支出は、日本が継続的に上昇し、スウェーデンと顕著な差が生じています。

因みに2020年以降、public health services(公衆衛生サービス)が急増しているのは、コロナ関係でのワクチン接種や入院治療費がかさんだせいでしょうから、これは一時的、やむを得ない支出と考えるべきでしょう。

財政統計の解説を読むと、「外来医療サービス」は開業医が外来患者に提供する医療サービス、「病院サービス」は専門病院、総合病院等での入院、手術といった医療サービス、「医療用製品、器具」は個人が調剤薬局、医療機器業者から購入する医薬品、医療器具(病院外で使用するもの)とされています。

これを解釈すれば、日本はスウェーデンと同様、開業医の診察料を公的な健康保険で補助するための財政支出が多い点では共通していますが、そこで処方された医薬品等への健康保険による補助は、スウェーデンではコンスタントな一方、日本ではGDP比で上昇しており、これが保健財政を大きく圧迫している、と読めるかもしれません。

これを見ると、「幸齢党」が言うように、通院患者に大量の薬を処方し、それを健康保険で補助することで保健財政が圧迫されているという主張は否定できないように思えます。

最近、話題になっている「薬局でも買える湿布薬が、先生が処方すれば保険補助で3割負担で買えるのはおかしい」問題も含まれるのかもしれませんが、「幸齢党」の主張はもっと大きいのだと思います。

必要な(効果のある)薬であればそれを公的保険で賄うのもやむをえませんが、薬の研究予算の多くは製薬会社が大学病院等に支出して実施している、しかし薬を減らすための研究には製薬会社は研究費を出さない、だからそこを国の予算で対応しないと医療予算がどんどんと膨らんでしまう(しかも、それが死亡率には影響せず、逆に健康寿命を落とすリスクすらある)という主張なのだと思います。

因みに(グラフは割愛していますが)年金・福祉費の詳細項目を見ると、最も大きいのは老齢年金。GDP比10%程度でスウェーデンとほぼ変わりません。年々上昇しているというより、高止まりという感じ。世界でも最も高齢化が進む日本なので、ある程度はやむを得ないように思います。

ただ他の先進国の年金支給開始年齢を見ると、イギリスやドイツが66歳、アメリカ、イタリア、スペイン等が67歳程度(66歳〇ヵ月等も)なのに、最も高齢化が進む日本は65歳。年金財政という点では、むしろこっちが重要な感じはしますが、やはり世論の反発を避けたのでしょう、全く議論の遡上には載っていません。

と、まぁ、ざっくりと財政データを見てきましたが、やはり費用負担面では社会保険料、歳出面では保健医療費と年金・福祉費の高さと上昇傾向が、他国と比較しても顕著に見られる感じでした。

もちろん同党の主張の医学的な根拠は、私には全く判断できません。ちゃんと検査、投薬しないと寿命が落ちるだけ(それで医療費を削減できたでいいのか)という反論はあると思います。ただ和田氏は、スウェーデンは原則、高齢者には薬を出さないようにしたが、男性の平均寿命は2022年に日本を抜いた、とも言っているし…。

各党は消費減税を最大の売りにして参議院選を戦っていますが、個人的には医療費の無駄を論じる幸齢党のほうに、何となく共感してしまうところです。しかも過去20年間でGDP比9%も増加した税・社会保険料の負担減のためにも重要な問題であり、必ずしも高齢者だけの問題ではないと思います。ちょっと「幸齢党」という売り方は、選挙の戦略としてはマズったかもしれません。

でも都議選をみても、いまや選挙戦の主戦場はSNS。ここでは分かりやすい一発主張のほうが、受けがいい。今のところ幸齢党の主張が大きく拡散している状況でもなく、まぁ、こんなニッチな主張に関心を持つのは、私のようなごく一部の変わり者に留まるんでしょうね。