トランプ相互関税の衝撃が止まりません。ついに4月9日には課税開始…と思ったら直後に中国を除き90日間の猶予と発表。株価も乱高下。猶予の発表前にトランプは「今が買い時だ!」とツイートするし、インサイダー取引で政権の誰かが捕まってくれないかと期待します。

とはいえ、中国との報復合戦が激化する見通しから混乱は続く見込み。こうなるとお互いメンツもあって引くに引けない状況。当面は様子見を決め込むしかなさそうです。

ということで、ここではトランプ関税の根拠などについて、おさらいをしておきます。いくつか報道もされていますが、かなり危うい計算です。

トランプ関税の単純な計算式

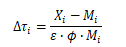

通商代表部の説明によると、トランプ相互関税の計算式は以下のようなもの。ギリシャ文字を使うと、何やら格好よく見えます。

分子が輸出(X)-輸入(M)で貿易収支、分母のMは輸入、Φが輸入価格の関税弾力性、εが輸入需要の輸入価格弾力性。Δτだけ関税が上がると、そこにΦを掛けた分、輸入物価が上がり、それにεを掛けた分、輸入需要は減少するので、これで赤字が解消される、という考え方のようです。

そもそも相互関税は、相手国の関税や非関税障壁に合わせて、こっちも関税を課すぞ、ということ。つまりアメリカの輸出Xが本来あるべき数字より小さいじゃないか!という問題意識のはずです。ところが、ここではXのあるべき数値など関係なく、とにかくMを減らすぞと言っているだけ。だったら、勝手に緊縮政策をとればいいだけの話なんだがなぁ。

まぁ、この式自体への批判は置いといて、今、問題になっているのは、この計算に使ったパラメーターの値が間違っている、ということ。USTRの計算ではΦ=0.25、ε=4という値を使っているのですが、American Enterprise Instituteというシンクタンク(因みに共和党寄りの保守系)の人によると、実はΦ=0.945らしい。

このパラメーター値は2021年の(真面目な)論文からとったようなのですが、元論文によると、0.25は関税が上がったときに、どれだけ小売価格が変化するかの弾力性らしいんですね。

つまり元論文の真意は、関税が上がれば輸入価格はほぼ1対1(≒0.945)で上昇するが、それが完全に小売価格に反映されるとは限らない(0.25のみ)、よく言われる「関税→インフレ」というのは短絡的過ぎる、ということでしょうかね。高額費用を払わないと論文にはアクセスできないので、詳細不明ですが。

修正した値で計算しなおすと…

ま、それはさておき、USTRの計算だとε x Φ=4 x 0.25=1なので、よく言われるように貿易赤字÷輸入額で相互関税率が計算されているのですが(実際には、その半分)、もしΦが0.945であれば、貿易赤字÷輸入額÷3.78になってしまう。つまりトランプが嬉々としてボードに示した関税額の約4分の1が、正しい相互関税率ということになります。

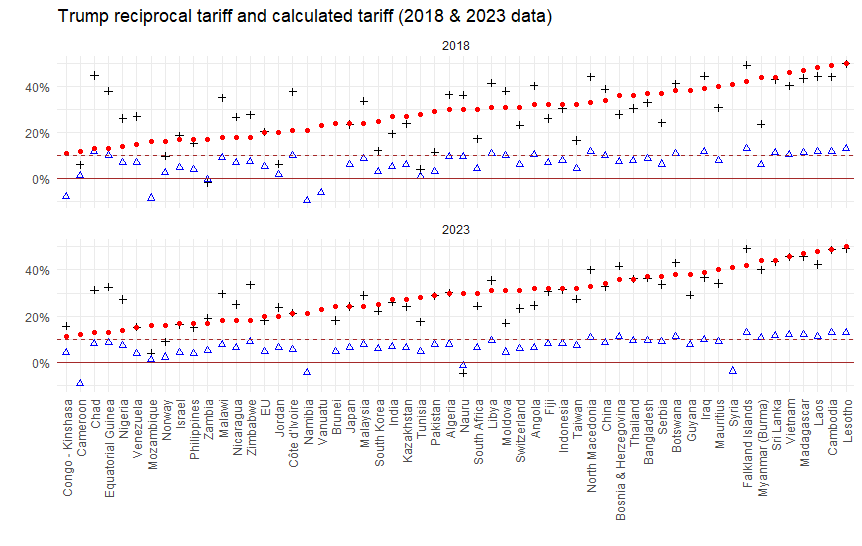

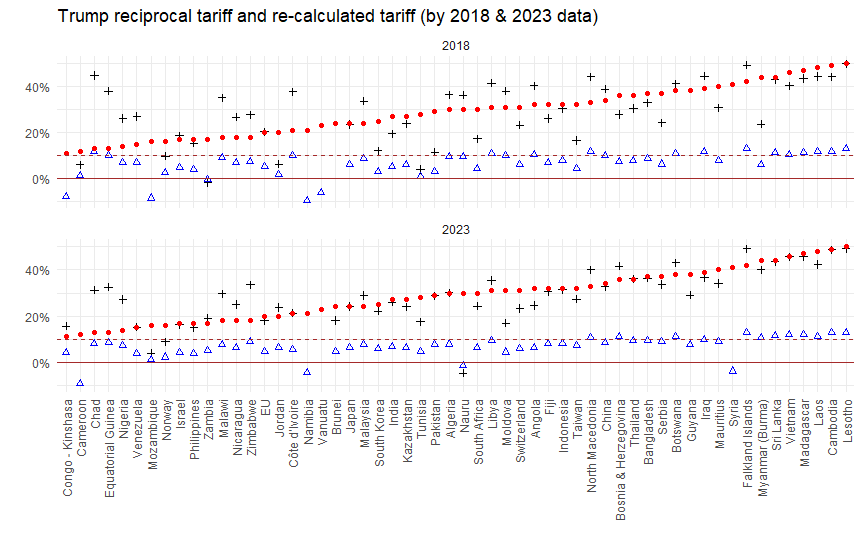

これをグラフにしてみたのが以下のもの。USTRは2024年の貿易データを使っているのですが、ここでは2018年と2023年のデータを使ってみました(コロナ前後の年を2つ選択)。相手国の関税、非関税障壁というのは構造的な問題なので、それに政策対応する関税率も「頑健」であるべき。年が違えば数値が全く異なる、なんてことがあってはいけないだろう、と考えてみました。

図の赤い丸(●)がトランプ関税率、黒い十字(+)がUSTRの値(Φ=0.25)を、それぞれの年の貿易データに適用した結果です。かなり赤丸と近い国もありますが、大きな差がある国も存在します。

例えば2023年データだと、シリアは黒い十字が消えています。グラフの縦軸下限をマイナス10%で区切ったため、範囲外に消えたものです(つまりアメリカの黒字だった)。バヌアツ、ナミビア、カメルーンも同じ。ナウルも消えてはいませんが、アメリカの黒字となっています。

逆にジンバブエ、ニカラグア、マラウィ、ナイジェリア、赤道ギニア、チャドなんかは、もっと高関税を課すべき国となってしまいます。

2018年データでも、かなりいろんな国で乖離が見られます。23年の結果とは逆方向に動く国すらある。つまり、そもそもあんな簡単な式を、単一年の貿易データに当てはめて計算すること自体が、全くナンセンスということです。

一方、青い△が正しい値(Φ=0.945)で計算した結果。当然、赤点より大きく下がります。茶色の点線が、トランプ相互関税でミニマム税率とされる10%の線。ほとんどの国が、10%の最低税率より低い値になっています。トランプの最大攻撃先の中国も、もちろん日本も10%ラインより下側。つまり税率10%が正しいということになります。

普通、政策というのは理屈と分析があって、それを既存の法律や規則との整合性に配慮しながら条文を作り上げ、関係部署で調整をして、必要なら既存の規則も修正して、ようやく実行に移せるものです。でもトランプ政権の場合、トランプが「4月から関税を課す!」とぶち上げてしまい、それに合わせて周りが何とか理屈を拙速に捏ね上げるという形なので、こういう無様な事態が起きるのでしょう。

2020年選挙では、トランプがジョージアの選管に対し「(バイデンとの得票差である)11,780票を見つけろ!」と電話で脅した音声が流出しましたが、自分が欲しい結果が先にあり、それに合う「証拠」を捏造だろうが何だろうが見つけろと当たり散らす状況が読み取れます。今回も同じような状況だったんでしょう。

ま、トランプ周りの連中も可哀そうだが、自業自得。でも、それでこっちに迷惑をかけんなよな。

世銀・UNCTADによる非関税障壁の推定

非関税障壁の数量化(税率換算)というのは、USTRがやったように単純に四則演算で出来るものではないので、とても私には手が出ません。とりあえず世銀とUNCTADが行った数字を見つけました。

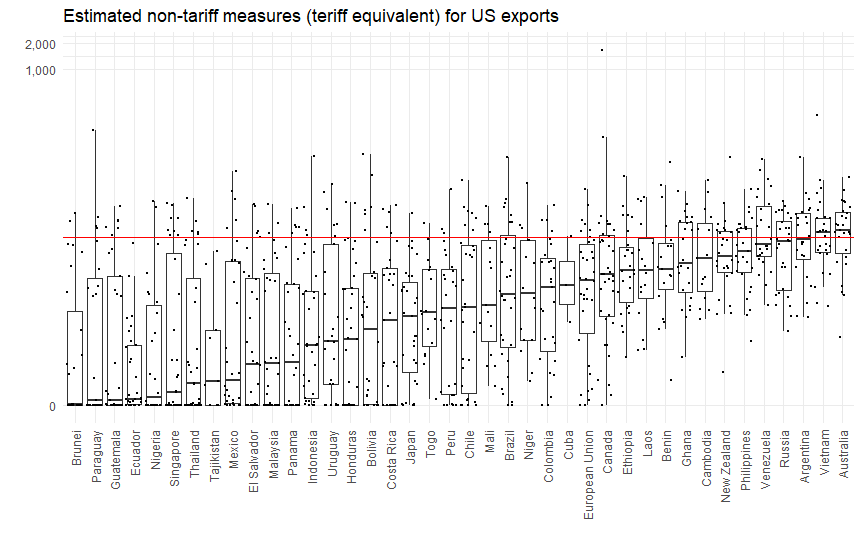

2013~15年のUNCTADによる非関税障壁データを使って、貿易相手国ごとに42部門での非関税障壁を推定したものです。データとしては少し古いですが、他に見つかりませんでした。以下、このデータをベースに少し全体を見ていきます。

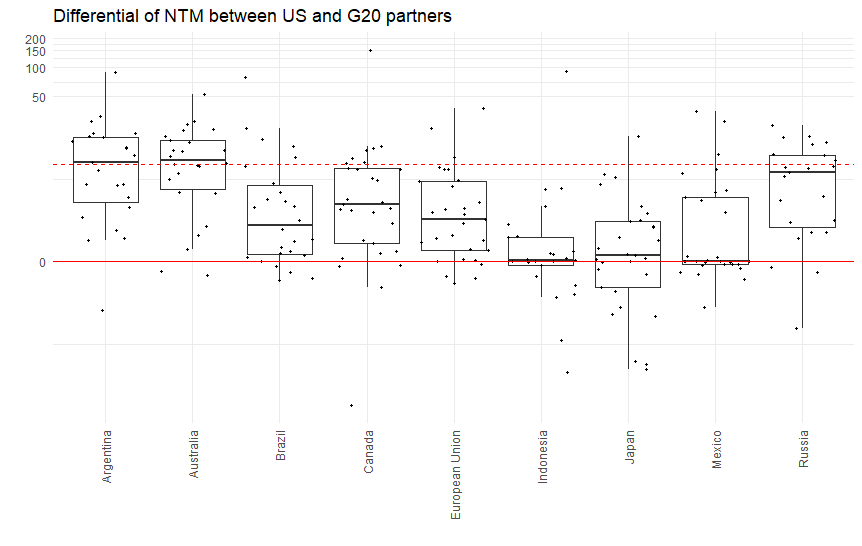

以下のグラフは、アメリカの輸出に対して各国が部門別に課している非関税障壁です。「technical」と「non-technical」があるので(前者は検疫などによるもの、後者はクウォータや補助金らしい)、この合計で考えます。本当は、ここに通常の関税率を加えないといけないのですが、そこは置いておきます。

輸入国ごとに42部門の非関税措置(税率換算)の分布を箱ひげ図で表しています。箱の中の横線が中央値、全体を通じる赤線が10%ラインです。バラつきが極端に大きいため、縦軸は調整しています。

同じ国でも部門により差は大きいですが、中央値で言えばほぼ10%以下に位置している様子。ひとつ飛びぬけて高い措置がカナダで見られます。これは加工済コメで1667%相当とされています。次に高いのがベトナムのゴム・プラスチック製品で279%相当。

日本の対米輸入だと、最も高くても金属製品の19.3%、次いで飲料・タバコの8.8%、自動車・同部品(7.8%)、その他輸送機器(7.3%)といったところです(コメは関税なので出てこない?)。日本の平均関税率はほぼゼロに近いので、どう考えても24%は不当です。

トランプは「アメリカでは日本車が何百万台も走っているのに、日本ではアメリカ車が走っていない」とか言っていましたが、メルセデスでもBMWでも、アメ車以外はいくらでも走っとるわい!

まぁ、コメの税率(ミニマムアクセス外で200%とか)は、アメリカの言う700%が間違いだとしても、やはり批判は受けるでしょう。昨今のコメ価格高騰の中で、ちまちまと備蓄米を放出するぐらいなら輸入しろ、と国内からも言われそう。

次にアメリカといくつかの主要国との間で、お互いの非関税障壁を比べてみます。G20を念頭に置いたのですが、データがない国も多いです(理由は不明。どこかに完全データがあるのかも)。

各国が対米輸入に対して課している非関税措置(関税換算)と、アメリカが各国に課している措置の差をプロットしました。プラスは各国のアメリカへの非関税措置が、アメリカの各国への措置より高い部門を示しています。赤の実線がゼロ、点線が10%のラインです。

やはり、これを見ると各国の対米措置のほうが高い傾向にあります。アメリカのほうがオープンだ、という点は確かに言えそう。

オーストラリアは対米貿易収支が赤字のため、今回も10%の最低税率だったのですが、非関税措置でいうとかなりアメリカより高め、本当はもっと怒られないといけない国でした。

そこへ行くと日本はかなり優秀。中央値ではごくわずかなプラスですし、部門によってはマイナス、つまりアメリカの措置のほうが高いものもあります。こんな国に24%課税を課すというのは何なんだと思いますが、まぁ、背後にしっかりとした理屈があっての措置ではないので、こんなことを言っても無駄でしょう。

しかし、この無意味な混乱が一体いつまで続くのか。トランプは、絶対に自分が負けた形をとることは受け入れないでしょう。せっかく90日の猶予ができたので、トランプが世間に対して「勝った」と言えるようなネタを渡して、適当なところでウヤムヤにするという現実的な落としどころを期待します。

一方、完全に衝突モードに入った米中は、全く先が見通せません。見直しのきっかけとなった米国債急落も、中国の大量売却が原因じゃないかという観測もあるし。お互いが潰しあって消えてくれるなら勝手にやってほしいですが、こっちへの飛び火が激しいからなぁ。本当に迷惑だ。