最近、アメリカ関連のニュースで「ゲリマンダー」という言葉を見かけるようになりました。昔、高校で習ったなぁ、と懐かしい気持ちになります。自党に有利になるように、選挙区をグネグネに調整することですね。

以前からある問題なのですが、来年の中間選挙をにらみ、両党でこの戦略を強化する動きがある様子。ちょっと、この問題をおさらいしてみます。

アメリカ議会の構造(ちょっと寄り道)

アメリカ議会下院は435議席あり、2年ごとに全議席が改選されます。各州には、10年ごとの国勢調査により、人口比に応じて議席が再配分して割り当てられます。その際、各州では州内の選挙区の区割りも見直しますが、ここが時折問題になります。

ここで少し話はそれますが、首都ワシントンDCには「代議員」1人が割り当てられ、この人は法案提出や委員会活動には参加できますが、投票には参加できません。また上院議員には、全く議席がありません(大統領選挙人は2人が割り当てられていますが)。

ワシントンDCに議席がないのは、首都という「特別行政区」であり「州ではない」という憲法の条文解釈の問題ですが、実際は完全に民主党地盤の地域のため、共和党が強硬に反対しています。

ワシントンDCの人口は67.9万人、これより人口が少ないバーモント州、ワイオミング州(それぞれ64.7万人、58.4万人)にも上下両院の議席が与えられているのに、DCの住民には議会への参政権が認められていないわけです。

このため、ワシントンDCに登録する車両には、ナンバープレートに「No taxation without representation(代表権なくして課税なし)」という標語が書かれています。アメリカ独立戦争の際のスローガンのひとつ、「ゲリマンダー」と同様、高校の教科書に出てきた言葉ですね。よし、これで話がつながった。

最高裁が「お墨付き」

「ゲリマンダー」は、「市・郡」などの行政区域の境界を無視して選挙区を切り刻んで、自党に有利な選挙区構成にする手法。現代では、詳細な有権者データ・ベースを使って、地理的にはそれなりに綺麗な区割りであっても、自党に有利に調整することも可能になっています。

上院は各州2議席で決まっているので、選挙区の操作の余地はあまりないのですが、下院の場合、例えば最多のカリフォルニア州だと52議席もあるので、区割りをどうするかで自党に有利な状況を作り出す余地があります。

手法は「クラッキング」と「パッキング」。前者は対抗政党の支持者が別々の選挙区に少数ずつ分割されるように区割りを行って、多くの選挙区で自党が過半数を得るようにする戦略。後者は逆に対抗政党の支持者を少数の選挙区にまとめて、その選挙区では圧倒的に得票するが、それ以外の多くの選挙区では少数派になるような戦略です。さすがに選挙区を飛び地にするわけにはいかないので、実際にはこの両方の戦略を組み合わせます。

区割りを承認する権利は州議会にあるため、州議会与党が自党に有利な区割りを行うことが横行してきたようです。当然、対抗政党の支持者は裁判に持ち込み、1986年の最高裁判決では、州議会の決定を司法判断で覆しうるという判断を示しました。

ところが2019年、最高裁はゲリマンダリングが「民主主義の原則と両立しない」とはしつつ、連邦裁判所の管轄外の「非裁判的政治問題」だと判断してしまいました。この結果、州議会の区割りがいかに不公平であっても、そこに司法の介入を求める道が閉ざされてしまったわけです。まぁ、最高裁の判事9人は保守派優勢なので、ゲリマンダリングは共和党に有利だと解釈されても仕方ないでしょう。

来年の中間選挙で苦戦するかもしれないトランプ政権は、選挙区変更がある国勢調査の年でもないのに、共和党優位の州に対し区割りを変更しろとけしかけて、まずはテキサス州議会でゲリマンダリングを可決(共和党に5議席増の効果とされる)、フロリダ州、ノースカロライナ州もこれに続く様子です。

一方、民主党側もこれに対抗して、カリフォルニア州で同様の動きが見られており、通常は大統領選挙に比べ関心が低い中間選挙が、かなり熱くなっている情勢です。

下院議席シェアと得票率

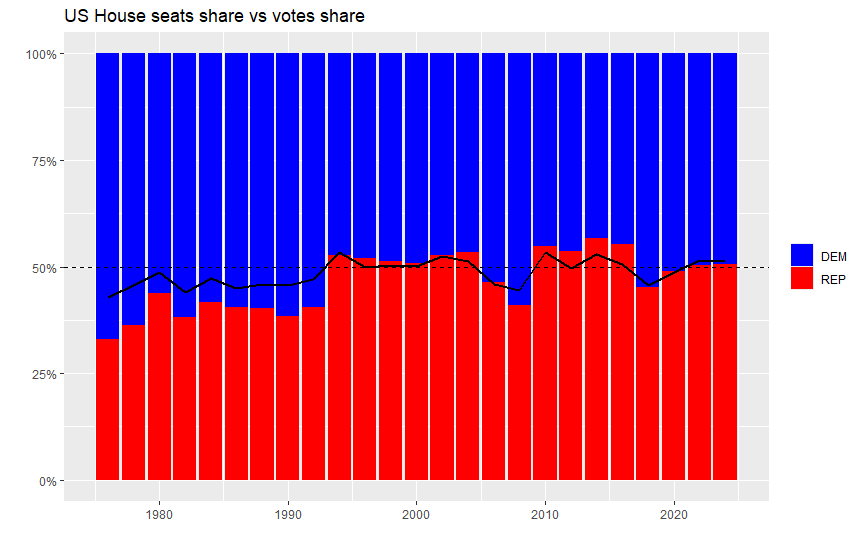

1976年以降の2年ごとの下院議員選挙で、党別の議席シェアと得票シェアとを対比させたのが下のグラフです。過去には3人、無所属議員がいたのですが、彼らは政治的なスタンスで民主、共和に割り振りました。例えば今は上院にいるバーニー・サンダースは民主党に分類しました。

グラフの赤が共和党の議席シェア、青が民主党の議席シェア、図中の折れ線グラフが全国レベルでみた共和党の得票率です。これを見ると、1990年代初頭までは民主党の議席シェアが過半数、また得票率以上の議席シェアを得ていたのが、1994年選挙で急激に逆転し、両党が拮抗するようになります。この激変は「共和党革命」とすら言われているものですが、これ自体をゲリマンダリングのせいだとする評価はあまり聞きません。当時のクリントン政権に対する共和党の批判キャンペーンがうまく進んだ結果とされるようです。

その後、民主vs共和で一進一退という拮抗状態になるのですが、傾向的には共和党が得票率以上の議席シェアを得るケースが多くなっています。2008年にはオバマ効果もあり民主党が得票率以上に議席を得ましたが、それ以外だと共和党議席シェア>得票率という関係。この辺りは、州議会レベルでのゲリマンダリングの影響という評価がよく聞かれます。

ところが2022、24年は少し違っており、共和党の議席シェアが得票率を微妙に下回り、わずかな共和党優位にとどまっています。この辺が危機感になっているのでしょう。トランプはこの僅差の優位を死守すべく、特に大票田の共和党優位州に対し、あからさまなゲリマンダリングを呼びかけているというのが現状です。

特徴的な州を見てみると

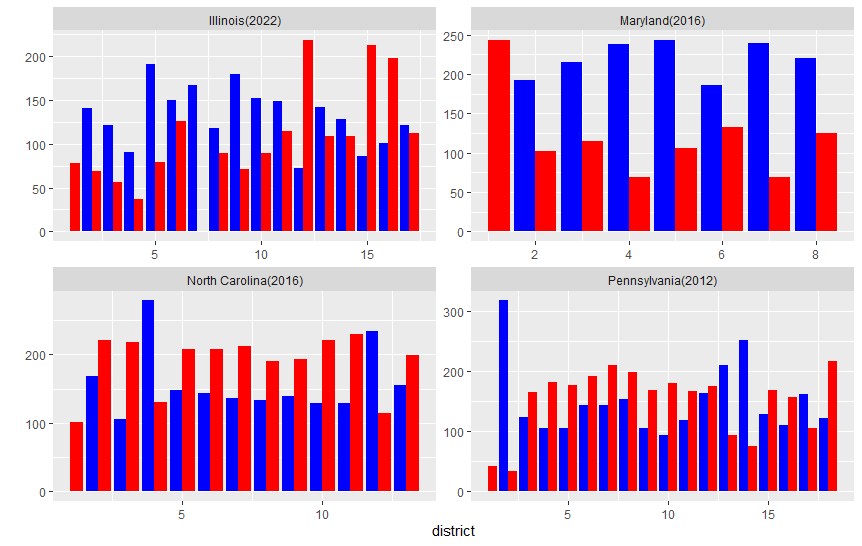

顕著なゲリマンダリングの例と思える例を幾つか選んで、選挙結果を見てみます(年はバラバラです)。各州の選挙区ごとに両党の得票数を並べてみたものです(青が民主党候補、赤が共和党候補の得票数)。棒グラフが欠けている選挙区は無投票で決まった州、あるいは他党が候補者を立てていない選挙区です。

イリノイ州は民主党寄りの州ですが、実に怪しいですね。12区、15区、16区は共和党候補の得票数が格段に多く、共和党圧勝の選挙区です。しかし他の選挙区では、共和党の得票数はこんなに高くありません。恐らくこの3地区に共和党支持者が多い地域をまとめて(パッキング)、他の選挙区での民主党勝利の確率を高めているのでしょう。

メリーランド州も民主党寄りの州。ここは1区に共和党支持者をパッキングしているのが疑われます(民主党は候補を立てず?)。また6区は比較的民主党の得票数が低く、共和党との得票差が小さい地区なのですが、ここは共和党支持の有権者をクラッキングして他の選挙区に回し、結果的に少ない得票でも民主党候補が勝ったとされているようです。

逆に共和党寄りの州だと、ノースカロライナ州の4区と12区。この2区だけ民主党の得票数がとび抜けていて、ここに民主党支持者をパッキングしたようです。特に12区の選挙区は細長く湾曲した形状をしていて、あからさまなゲリマンダリングの例として「評判」のようです。

またペンシルベニア州は、2区、13区、14区の民主党得票数が実に怪しい。実はこの年、民主党の州全体での得票率は51%で微妙に過半数を超えていたのに、獲得できた議席数は3/18でした。ここまでいくと、笑うしかないという感じです。

州レベルで時系列での比較

ゲリマンダリングの有無を評価する指標というのはいくつかあるのですが、必ずしも確実に言えるものではないようです。例えばよく使われる「効率ギャップ」というのは、各選挙区の死票(負けた党の得票数+勝った党の過半数を超えた票数)を全体の投票数で割ったものです。しかし、例えば州全体で圧倒的に民主党が強いマサチューセッツ州などでは、後者の死票(民主党候補が過半数以上に得た票)が非常に多くなってしまい、ゲリマンダリングしていなくても指標が高く出てしまいます。

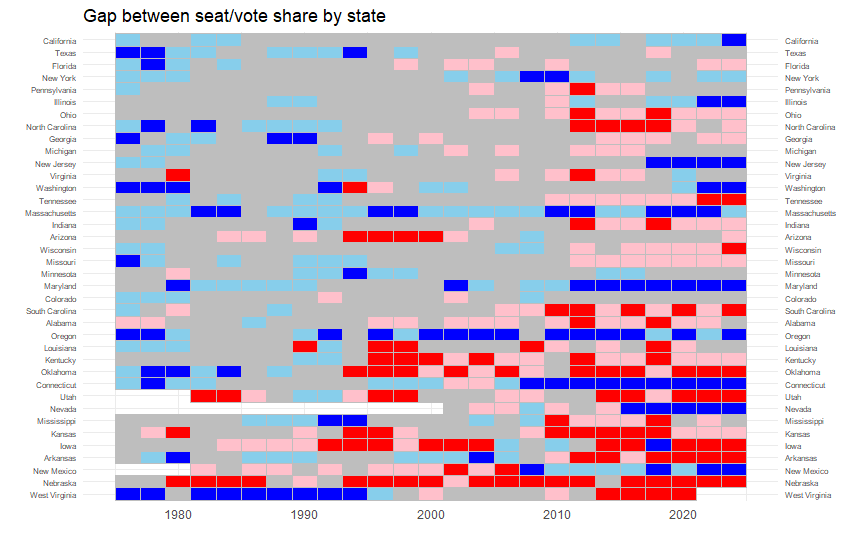

色んな指標を計算できるRパッケージもあるのですが、ここでは単純に州全体の得票率と議席シェアの差を見ることにします。下のグラフは、この差が10%以上の州を色付け(10~20%は薄い赤/青、20%以上は濃い赤/青)しています。グレーは±10%以内です。

また議席数(選挙区数)が少ないと、選挙区の恣意的な調整も難しいので、ここでは議席数3以上の州のみにしています。ユタ州、ネバダ州など、一部が空白になっているのは、この時点での議席が2以下だったことを示します。

グラフの下の方(議席数が少ない州)で濃い色が多いのですが、これは仕方ない部分があります。例えば議席数が3なら、議席シェアは0%、33%、67%、100%と、大まかな数字しかないので、得票率と大きく乖離が出てしまう可能性が必然的に高くなります。

やはり1990年頃までは青い州が多かったのが、その後、赤が徐々に多くなり、2010年頃以降に赤い州が増えてきています。この辺り、以前見た大統領選挙の傾向と近い感じはします。

民主党は大票田のカリフォルニア、ニューヨーク、イリノイ辺りで得票率以上の議席シェアを得ていますが、州の数でいえば共和党が得票率以上の議席を占めている州のほうが明らかに多くなっています。民主党は大票田の助けもあって、何とか下院で拮抗に近い勢力を得ていますが、大統領選と違い「勝者総どり」でないので、ほとんどのケースで多数派にはなれていません。

日本の場合、区割りは政治家が決める形になっていないので、ゲリマンダリングの心配は低いとされています。むしろいつも問題になるのは「一票の格差」ですね。

ただ、かなり以前、「一票の格差」を巡る報道番組でアメリカの選挙区を「お手本」のように報じていて、異常に違和感を覚えたのを記憶しています。確かに下院議席数は10年ごとの人口統計で州別に割り振っていますが、上院は全く関係なく各州2人だし(このため一票の格差は13倍以上)、下院では州内の区割りが州議会で恣意的に決められているのは、広く知られた問題点。よくこんな番組が作れたなと、却って感心した覚えがあります。

来年11月まで、あと1年、有色人種地区の投票制限とか郵便投票制限とか、トランプ/共和党はいろんな手を使ってくるのでしょう。本当に暴動が起きるんじゃないかと…。