前回、簡単な経済取引ゲームで、金持ちがどんどん金持ちに、貧乏人がさらに貧乏になる状況、また比較的小さな相続税で、この状況も大きく変化しうることも見ました。このゲームでは、取引の勝負は完全にランダム、つまり「運」でした。

「運も実力のうち」とはよく言われますが、ここに真の「実力」と「親の太さ」も加えて、どんな要素が最終結果に及ぼす影響力が強いか、ちょっと遊んでみます。

能力主義と自己責任論

マイケル・サンデル教授が少し前に『運も実力のうち』という本を書いていました。そのエッセンスとしては、まぁ、こんな感じでしょうかね。

- 成功が個人の努力と才能のみによって決まるという考え方(能力主義)は、一見公平に見えるが、それは幻想に過ぎない。

- 成功には運や環境が大きく影響する。成功した人々は、自分の才能や努力だけでなく、生まれ育った家庭環境、受けた教育、時代背景といった「運」によっても大きく恵まれている。

- 能力主義は、成功者に「自分の成功はすべて自分の実力によるもの」という傲慢さを生み、逆に成功できなかった人々には「自分の努力不足」という自己責任論や屈辱感を与える。

- この能力主義がもたらす分断を克服するために、成功者が自らの幸運を認識し、謙虚さを持つこと、そして社会全体で「共通善」を追求し、すべての仕事に尊厳が認められる社会を目指すべき。

日本でも、バブル崩壊以降でしょうか、「自己責任論」が主張されるようになり、弱者救済的な政策を「資源の浪費」とみなす論調が強く出てきました。もちろん、私も税金を払っている身として、「こんな奴に俺の税金が使われてるの?」と思う事例がないわけではありません。また毎月、少なからぬ金額が雇用保険料として徴収されましたが、自分がこの恩恵を受けないことに、空しく思う気持ちもあります。

とはいえ、私が生活保護や失業保険の対象にならなかったのは、「私が頑張ったから」ではなく、単に「私が幸運だったから」かもしれません。掛け捨ての死亡保険だったら、最終的に保険金を受け取らずに済めば、それはラッキーと考えるべきです。

運vs実力ゲーム

こういう「運vs実力」をシミュレーションする枠組みは既にあって、「Talent versus luck: the role of randomness in success and failure」という論文が有名なようです。

シミュレーションの枠組みは極めて単純です。同額の資本を持つ一定数のプレイヤーを考え、各プレイヤーには「能力」がランダムに割り当てられています。ゲームでは、毎回、一定数の「幸運なプレイヤー」と「不運なプレイヤー」がランダムに選ばれ(どちらも割り当てられないプレイヤーもいる)、「不運」が割り当てられると、持っている資本が半減します。

一方、「幸運」が割り当てられたプレイヤーのうち、毎回乱数で与えられる閾値以上の「能力」を持っているプレイヤーの資本は倍増、閾値以下のプレイヤーの資本はそのままになります。幸運も不運も割り当てられなければ、当然、資本はそのままです。

「才能」自体は固定されていて、「才能の閾値」はゲームごとにランダムに決定。当然、持って生まれた才能が高い人は、資本倍増になる確率も高まります。「運」は全プレイヤーに平等ですが、「才能」が高いほど資本増の可能性が高いという枠組みです。

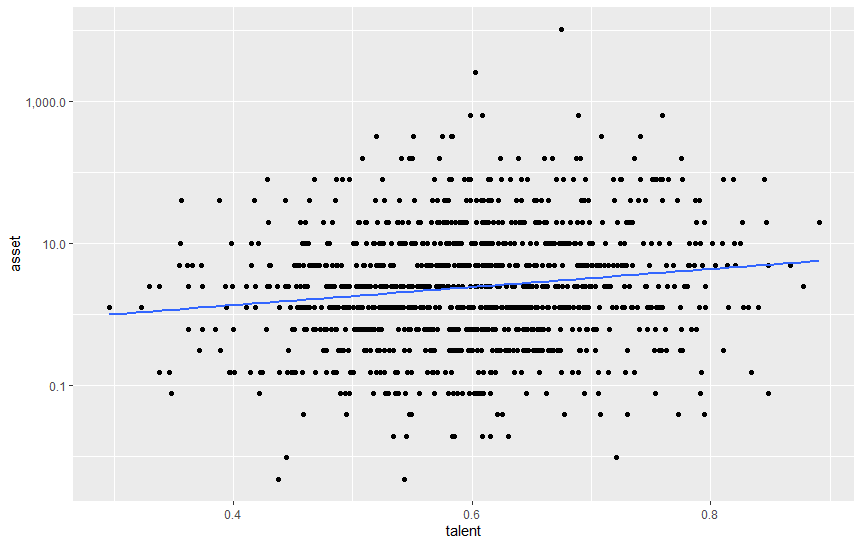

以下がこのシミュレーションの結果です(縦軸は対数表記)。才能には平均0.6、標準偏差0.1の正規分布を想定し、初期資本10を持つプレイヤー1,000人で、このゲームを100回プレイしました。毎回、1,000人のうち50人ずつ、幸運と不運をランダムに割り当てています。

一応、微妙に能力とゲームの結果には正の相関が見られますが、「結果がいいのは、俺の実力のせい」とは言い難い状況。最も結果がいいのは、むしろ能力としては中程度の人たちに見られます。結局、「お前が裕福なのは実力じゃなく、単に運がよかっただけだよ」ということかもしれません。

親の太さも加えると?

上のゲームでは当初の資産持ち分は同じだったのですが、次にここに差を加えてみます。言ってみれば生まれた時から金持ちという「親の太さ」で、(0, 1)の一様分布を想定します。その他のゲームの設計はほぼ同じですが、繰り返し回数を200回に増やす一方、幸運・不運の際の資本の増減は2倍・1/2倍ではなく、1.5倍・1/1.5倍と少し小さくします。ゲームの途中段階の状況も比較したいため、あまり急激に変化させないようにしたものです。

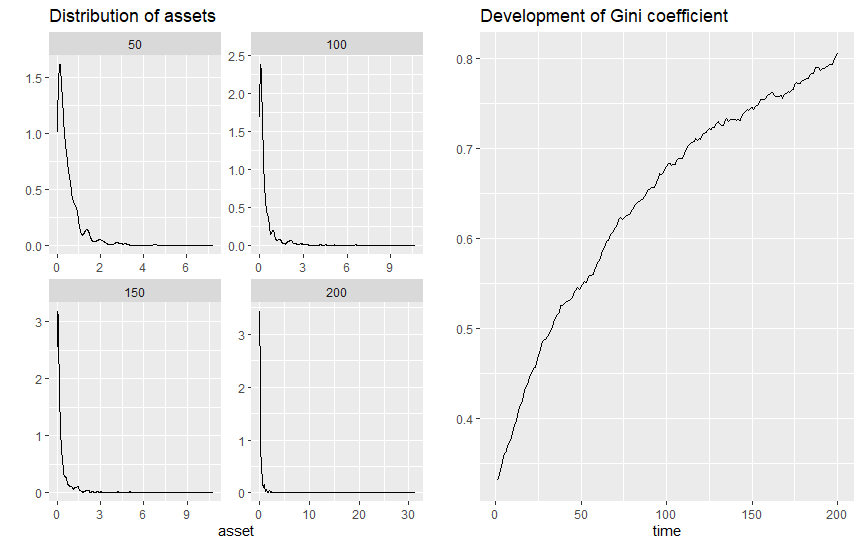

以下が繰り返し回数50回~200回の段階での資産の分布状況とジニ係数の推移です。50回目の段階では、まだ山の形が見えますが、100回目になると、かなりのとんがり具合。200回目になると、下の方は完全な針になっています。

またジニ係数は、当初は0.34という、かなり平等な状況でしたが、最終的には0.8超という水準にまで格差が拡大します。

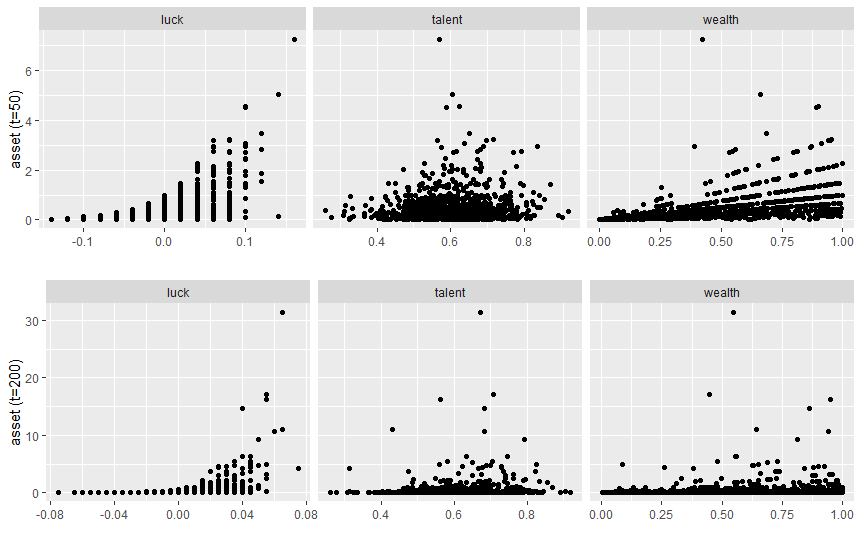

資産の分布を、運(luck)、能力(talent)、当初資産(wealth)と対比させると、以下のようになります。試行回数50回と200回の情況を比較します。

まず真ん中の「能力」については、50回目でも200回目でも、必ずしも右肩上がりの関係が見られません。いずれも能力が中間ぐらいのプレイヤーに山が来ます。

左の「幸運」については、「幸運が割り当てられた確率-不運が割り当てられた確率」を横軸にとっています。かなり明確に相関関係が見られます。もちろん幸運が多い人でも、あまり資産が高くない人もいますが、しかし不運が多い人は完全に資産も低く押しとどめられています。

最後に「当初資産」を見ると、50回目ぐらいだとかなり右肩上がりという感じはしますが、その線はいくつかのレベルに分かれていて、生まれたときから金持ちだからといって、貧しい家に生まれた人間より常に有利とはいえません。ただ運と同様、生まれたときに貧しければ、やはり貧しいままの感じ。200回目でも比較的、正の関係が見られるとは言えそうです。

要因を分析してみる

資産分布は極端な偏りがあり、特に試行回数が多くなると、極端に高い部分が突出するパレート分布と言われる形になっています。果たして運、実力、初期資産の3つで、この分布をうまく説明できるか懸念したのですが、実は線形回帰でもかなりフィットがよかったのに驚きました。

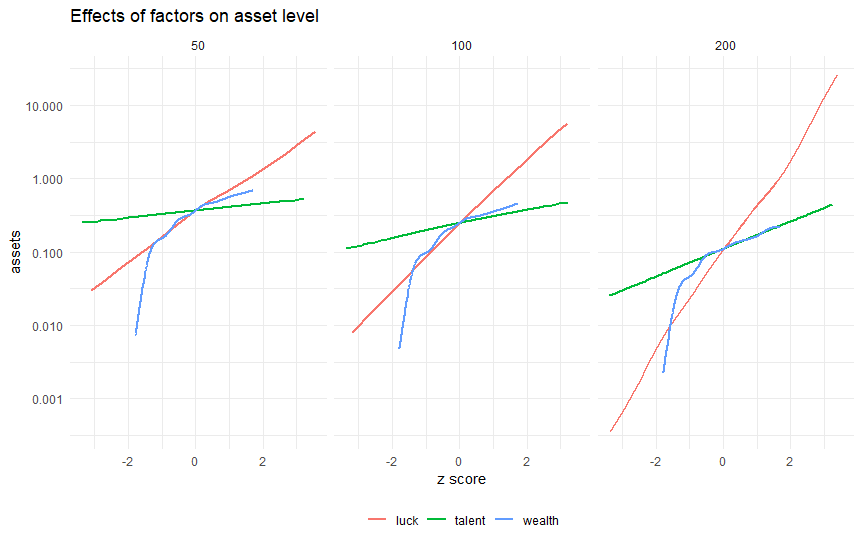

ここではもう一歩進めて、説明変数と非線形の関係も考慮した「一般化加法モデル」でやってみた結果を使います。変数の水準が違うので、すべてz score(平均を引いて標準偏差で割る)に直して、また最終資産額は対数変換して推定しました。係数はいずれも有意、決定係数は0.918、0.679、0.872と高く、線形モデルより少し向上しました。

各変数と最終資産額の関係を示したのが以下の図です。いずれも他の変数を平均値(この場合はゼロですね)に固定し、各変数をずらした場合に、最終資産額がどうなるかを示したもの。試行回数50回目、100回目、200回目の様子です。

まずいずれの試行回数でも、運の影響が最も顕著です。200回目になると、完全に運次第という感じが見られます。縦軸は対数変換しているので直線的に見えますが、元のスケールにすれば指数関数的に増えていく、という関係です。

一方、最も影響力が小さいのが才能(実力)。50回目だと、ほぼ才能が及ぼす力はないぐらい、と言ってよさそうな感じですが、試行回数が増えていくと、それなりに影響力が高まります。

また非線形の関係が顕著なのが初期資産(親の太さ)。特に初期資産が平均以下の場合、最終的な資産額を急激に押し下げる様子が見られます。また平均以上の場合、試行回数が200回になると、実力とほぼ同じ影響力ですが、試行回数が少ない段階では実力以上に初期資産が強く影響しています。

初期資産が平均以下だと、実力があっても、また運がよくても、なかなか這い上がれないという「ギャツビー効果」は、社会の停滞という観点からも実に問題だろうなと、個人的には最も興味深い結果となりました。

やはり「ツイてた」だけの金持ちから、「生まれた時から貧しかった」人への一定の所得移転(特に亡くなった際の相続税であれば)というのは、正当なのではと思うのですが、どうでしょうね。