って、ちょっと大上段に振りかぶったタイトルですが、いつも通りの軽い記事です。

もともとテニス・ツアーの過密日程には批判も強かったのですが、今年はマスターズの長期化に対しトップ選手が棄権する等、さらに議論が巻き起こっているようです。今年はオリンピック・イヤーではありませんでしたが、オリンピックが夏に入ると、滅茶苦茶に厳しい日程になります。

ということで、オリンピックがあると、直後の全米オープンの結果に影響が出ていたのか気になったので、ざくっと過去データを確認してみました。

去年の全米でのアルカラス早期敗退

先日、TVで全米オープンを見ていたら、アナウンサーが「去年はオリンピックもあって、アルカラスは2回戦で敗退という波乱がありました」と言うのを聞いて、へぇ、そうだったっけと思った次第。脳みその記憶容量がどんどんと小さくなっていて、全く覚えていませんでした。

確認したら、去年のパリ・オリンピックでは、ジョコビッチ金メダル、アルカラス銀メダル、ところが直後の全米オープンでは、ジョコビッチは3回戦、アルカラスは2回戦で負けていました。

テニスの大きな大会としては、初夏に全仏、数週間空けて全英、その後、北米マスターズ・シリーズ2大会を挟んで8月に全米と続くハイシーズンになります。今年はマスターズが日程を2週間に伸ばしたことに対し、ジョコビッチ、アルカラス、シナーといったトップ選手が疲労の蓄積を訴えて、カナダの試合を欠場しました(多分、抗議の意味も含めて)。

オリンピックがある年は、ここにオリンピックが入ってくるわけで、選手にとっては大変です。そもそも最近は北半球の夏は異常な暑さになっていて、こんな時期にオリンピックなんかすんじゃねえよ、秋にやれよ、と思っても、アメリカのテレビ局が許さないという理不尽な構図です。

過去データの作業方針

そんなわけで、過去、オリンピックがあった年に、オリンピック上位入賞者が、その年のグランドスラム(特に直後の全米オープン)で、どんな成績だったのかを見てみようと思います。以前も紹介したJeff Sackmanという人のデータを使います(これやこれ)。

具体的にはオリンピックのベスト4(準決勝までの進出者)に注目します。金、銀、銅メダルで見たほうがいいかもしれませんが、データベースでは銅メダルの記録が最近しかないので、上位4人とします。この4人が、年初の全豪から最後の全米までで、どこまで勝ち進んだのかを集計してみました。

なおデータベースには、1984年ロサンゼルス大会からオリンピックの勝敗データがあるのですが、この年は正式競技ではなく、年齢制限等も課されていたようなので、1988年ソウル大会以降に絞りました。

幾つかの年を見てみる

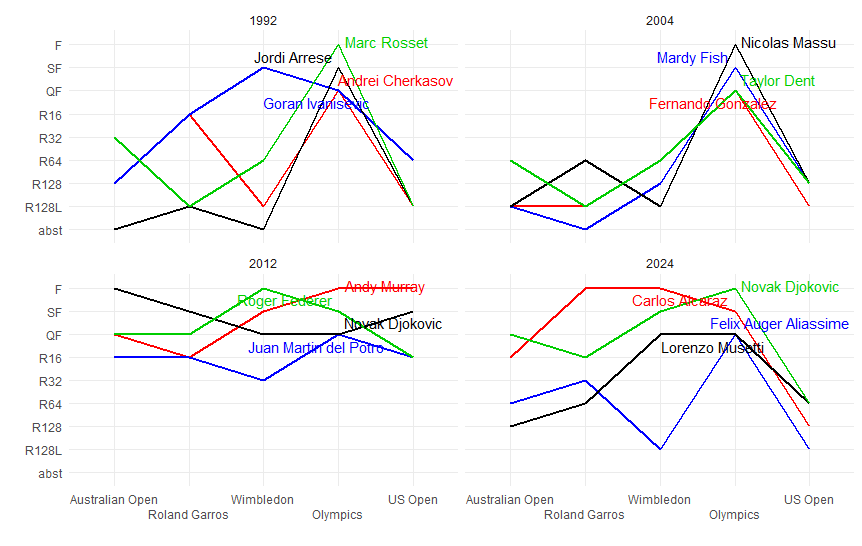

まず恣意的にいくつかの年を取り上げて、状況を見てみます。横軸に年初の全豪から、オリンピックを挟んで、最後の全米までの大会を並べます。縦軸がそれぞれの最終結果です。

オリンピックの場合、縦軸の「F」はfinal、つまり金メダル、「SF」は銀、「QF」はQF進出の4人のうち負けた2人(F、SFに進めなかった3~4位)という意味です。

グランドスラム(GS)の場合は、Fが優勝、SFが準優勝、QFがベスト4止まりです。1回戦がR128ですが、R128Lは1回戦敗退、R128は1回戦は勝ったが、2回戦(R64)で負けたことを意味します。また「NP」は、そのGSに出場しなかった(not play)ことを意味します。

まずは男子、ここでは1992年(バルセロナ)、2004年(アテネ)、2012年(ロンドン)、2024年(パリ)を取り上げてみました。92年と04年を見ると、どうも「オリンピックだけ」という感じの成績ですね。

92年には全英で準優勝したイワニセビッチがオリンピックでQF(SF敗退)まで行っていますが、その他の選手はGSで目立った成績を残していません。またイワニセビッチも、その後の全米では2回戦勝ちまで、他の3人は全員1回戦敗退(!)です。

2004年も同様で、オリンピック上位4人は、その前のグランドスラムもダメ、直後の全米でも1~2回戦敗退です。この辺りだと、そもそもオリンピックで上位進出するのが特殊という感じなので、オリンピックの過密日程のために全米で不振と言っていいかは微妙。

一方、2012年は全体的に上位プレイヤーがオリンピックでも好成績。金がマレー、銀がフェデラー、3~4位がジョコビッチとデルポトロです。マレーは、直後の全米でも優勝なので、これは素晴らしい成績です。ただフェデラーは全米では4回戦勝利止まり(QF敗退)なので、「らしからぬ結果」と言っていいような気もします。ここはオリンピック疲れの疑いが濃厚かなぁ。

そして2024年。ジョコビッチ金、アルカラス銀ですが、アルカラスは1回戦勝利まで、ジョコビッチは2回戦勝利まで。続くムゼッティも2回戦勝利まで、オジェ=アリアシムに至っては1回戦敗退です。オジェ=アリアシムはともかく、他の3人は過密日程の影響と言えそうな感じはします。

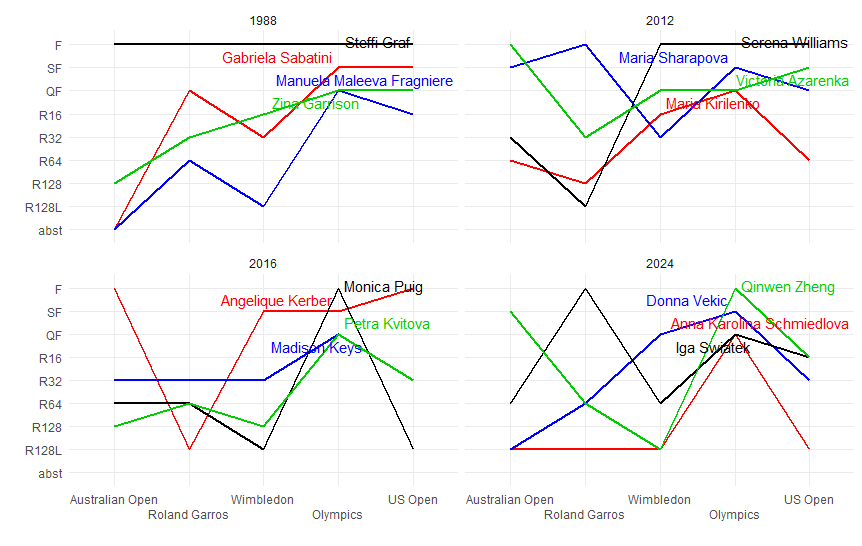

女子は1988年(ソウル)、2012年(ロンドン)、2016年(リオ)、2024年(パリ)を取り上げます。

まず1988年は、主催者側からすると理想的な年。グラフが年間ゴールデンスラムを達成しています。銀のサバティーニは、全米でも準優勝、他の2人もかなりいい結果を残しています。

ただし、実はソウル大会は秋開催(9月下旬から:他には2000年シドニー大会も秋開催)で、全米の後に行われています。つまり全米の勢いのまま、オリンピックでも好成績を収めた、と理解すべきかも。決して全米から日程的に余裕があったわけではないですが、夏の暑い時期を避けられたという日程上の利点はあったかもしれません。ちょっと判断は難しいですね。

2012年も、かなりいい年でした。セレナは全英、オリンピック、全米と優勝を続け、銀のシャラポワは全米QF(SF敗退)、逆にオリンピックQF(SF敗退)のアザレンカは全米準優勝です。

しかし2016年、2024年だと、16年のケルバーを除けば、全米での成績低下が見られます。

まぁ、もともと女子は戦国時代的なところがあり、昔のグラフやセレナのように勝ち続ける感じではないとも言えますが、やはりオリンピックの上位入賞者が、直後の全米では早い段階で敗退するような傾向はあるように見られます。

全体的な傾向を見ると

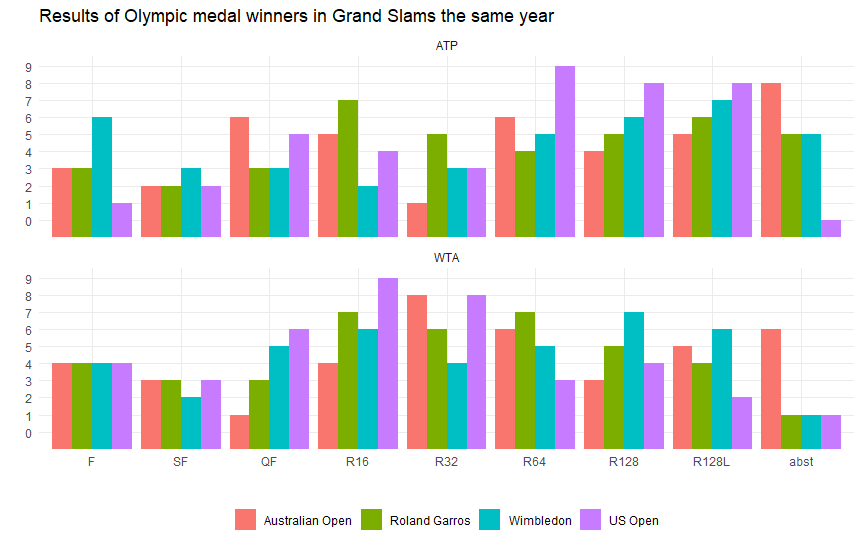

ということで、1988年から9オリンピックの上位4人が、同じ年のGSでどんな成績だったのか、単純に頻度グラフを作ってみました。

男子を見ると、全米でも優勝したのは1人だけ(マレー)。オリンピックより前の全英の6人、全豪・全仏の3人に比べると見劣りします。逆に全米でのR64(2回戦勝利まで)、R128(1回戦勝利まで)、R128L(1回戦負け)は、それぞれ9人、8人、8人で、他のGSより多くなっています。

これに対し、女子はそれほど差があるようには思えません。優勝はすべてのGSで4人、準優勝も全英を除き同じ3人です。ピークはR16(4回戦勝利まで)ですが、特に早い段階での敗退(R64以前)は、むしろ全米では他のGSより少ないです。

これを見る限り、女子についてはオリンピックが全米の成績にマイナスの影響を及ぼすとは言い難いですが、男子については、どうもマイナスっぽく感じられます。もちろん、何か統計的に主張できるものではありませんが、やはり5セットマッチを戦う男子にとって、暑い夏の時期の連戦は堪えるのかなぁ、という感じは拭えません。

テレビ放映権料なしにはオリンピックは成り立たないのでしょうが、果たしてプロ選手を出すことが視聴率的に必須なのか、また出すとして選手の肉体的負担を軽視していいのか(秋にすべきではないか)など、モヤモヤするところではあります。