石破首相は、退陣時期に絡んで「TICAD(アフリカ開発会議)を終えるまでは辞めるに辞められない」と言っているとか。TICADがそんなに世間的に認知されているとは思えませんが、中国のアフリカ進出、影響力の拡大が言われて久しい中、日本主導の会議に込める意気込みは買います。

中国のアフリカ関与は、一帯一路政策による巨額の援助が手段になってきたわけですが、一方で、その弊害も指摘されるところ。今回はアフリカの人たち対象の世論調査を使って、アフリカ人がアメリカ、中国をどう見ているのか、自国の発展モデルとして中国を仰ぎ見ているのか等、少し詳しく見ていこうと思います。

アフリカの対中世論調査データ

以前、シンクタンクAEIやAidData(①②③)のデータも紹介しましたが、直接投資や融資、援助等、中国はアフリカ経済において非常に大きなプレゼンスを示しています。現在、ほぼすべてのアフリカ諸国が「一帯一路」構想に参加しており、またアフリカ54ヵ国中34ヵ国で中国が最大の輸入相手国となっています。

ただ融資、直接投資とも、その多くを鉱物資源部門が占めており、「資源収奪」という批判の声も絶えません。中国の融資事業の中には、採算性が低い結果、債務返済が困難になり、中国側に資産を引き渡す羽目になる事例も指摘されます。

またアフリカの対中貿易赤字は膨れ上がっており、アフリカ大陸自由貿易圏(AfCFTA)高官からすら、「アフリカは中国経済を活性化させるために鉱物資源を輸出しているだけだ」と指摘する声が出ています。

ということで、実際、アフリカの人たちは中国のことをどのように見ているのか、少し探ってみようと思います。

「中国に対する見方」といった大規模な世論調査としては、ピューリサーチセンターが度々実施していますが、対象国は先進国や大規模な途上国に限られていて、ここで関心のあるアフリカの多くの国は含まれていません。

そこで探し当てたのがAfrobarometerというもの。1999年に創設された研究機関で、アフリカ各国の政治、経済、社会状況に関する意識調査を定期的に行っています。各国横並びで同じ質問項目での対面調査を行い、国別に集計結果を公表しています。

2019年から2021年にかけて実施された最新調査では、34ヵ国で各国1500~3000人を対象にした世論調査を行っているので、それなりに信頼できる調査と言えると思います。

米中の影響力への見方

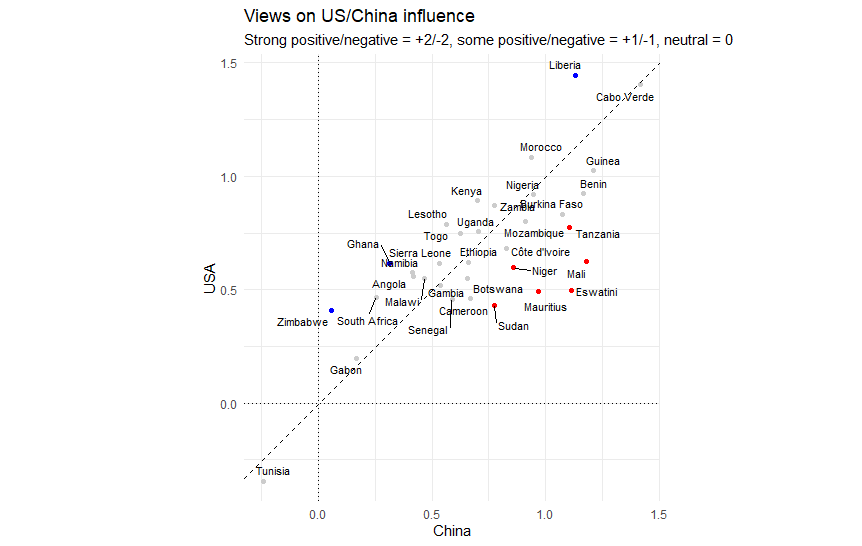

質問のひとつに「〇〇国があなたの国に及ぼす影響をどう見ているか」があります。回答は「強くプラス」「ある程度プラス」「どちらでもない」「ある程度マイナス」「強くマイナス」の選択肢から選びます。「〇〇国」には米中に加え、イギリス、ロシア、国連、アフリカ連盟等もあるのですが、ここでは米中のみを取り上げます。

上記の回答にプラス2~マイナス2の値を割り当て、各国ごとの平均値を計算してプロットしてみました。横軸が中国の影響、縦軸がアメリカの影響についての見方です。また米中への見方の差が0.25ポイント以上の国には色を付けています。

大体において45度線の近辺にあり、またチュニジアを除き得点は両国ともプラスです。つまり平均的には両国ともプラスに見られており、概ね両国に対する見方は比例している様子。

ただし米国へのプラスの見方が強いのは15ヵ国、中国は19ヵ国と中国に軍配が上がり、また両国のポイントに比較的大きな差がある国を見ると、米国に好意的なのはリベリア、ガーナ、ジンバブエの3カ国、逆に中国に好意的なのはタンザニア、マリ、ニジェール、エスワティニ(昔のスワジランド)、モーリシャス、スーダンの6カ国という結果。

またポイント差の平均を両グループで計算すると、米国贔屓は16.8%ポイント、中国贔屓は21.9%ポイントとなっており、中国の影響力のほうが若干好意的に見られている様子が窺えます。やはり安価な日用品や電化製品等、中国製品が溢れる中、中国への親近感が沸くのかもしれません。

将来の発展モデル

一方、別の質問として、「自国の将来の発展モデルとして最もふさわしい国を選べ」というものがあります。選択肢には米中に加え、旧宗主国(イギリス、フランス等)、南アフリカ、ドイツ、日本、サウジアラビア、トルコ等の国があり、また「自国独自の発展モデル」や「この中にはない」といった選択肢もあります。

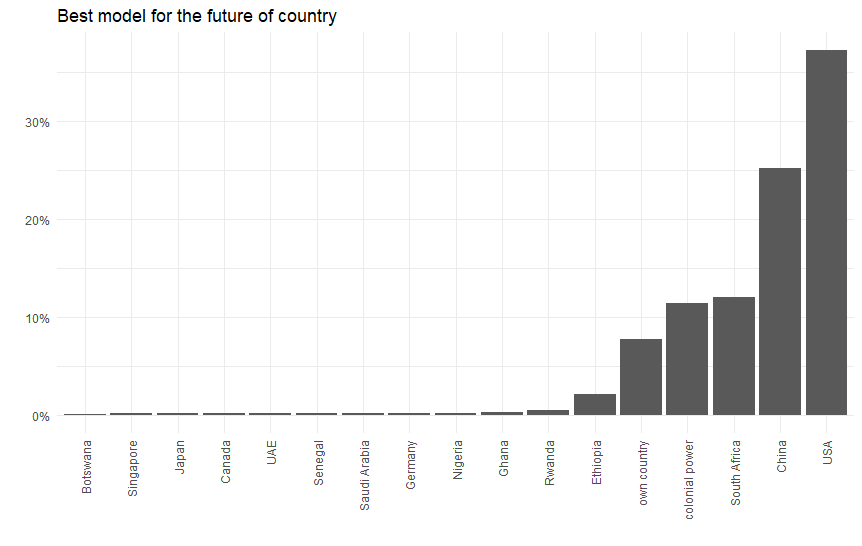

以下は単純にそれぞれの国を選んだ回答者数のシェアを比べたものですが(無回答や「この中にはない」は除く)、こちらだとアメリカがトップ(37.2%)、これに中国(25.2%)が続き、南ア(12%)、旧宗主国(11.4%)、自国独自モデル(7.8%)などが上位に出ています。

因みに日本を選んだのは回答者全体の0.15%で15位。とはいえ、人数でいえば4万人以上の回答者のうち、わずか66人(!)。最も多いのがリベリアの13人、次いでコートジボワールの10人、チュニジア8人、ガーナとケニアで5人ずつ等。経済力の差を反映しているのか、日本は泡沫候補になってしまいました。頑張れよぉ、TICAD…。

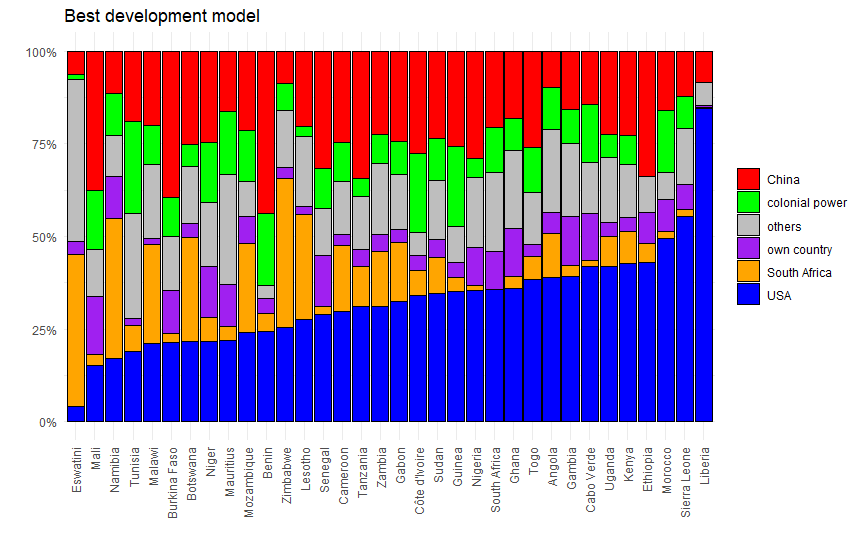

各国ごとに発展モデルとしての支持率シェアを表したのが以下のグラフ。米・中・南ア・旧宗主国・自国以外は「その他」でまとめ、無回答者はサンプルから除いています。ちょっと面倒なのが南ア。他国は「南ア」と「自国独自モデル」の選択がありますが、南アはこの2つが同じなので、南アの数字では選択肢に「南ア」はありません。

リベリアはアメリカ一強と特殊です。もともとアメリカの解放奴隷の移住地として始まり、1847年にアフリカ初の独立共和国として建国され、その後もアメリカの支援を受けて独立を維持したわけで、当然とは言えます。公用語も英語です。ところがトランプは、ホワイトハウスを訪問したリベリア大統領に「英語がうまいな。とてもきれいな英語だ。どこで学んだんだ」とか言ってしまい、完全にアフリカ人=無学という植民地主義的な認識をさらしてしまいました。

逆にエスワティニ(スワジランド)も特殊。アメリカも中国も発展モデルとしては全く人気がなく、南アと「その他」が人気を二分しています。

発展モデル選択の傾向

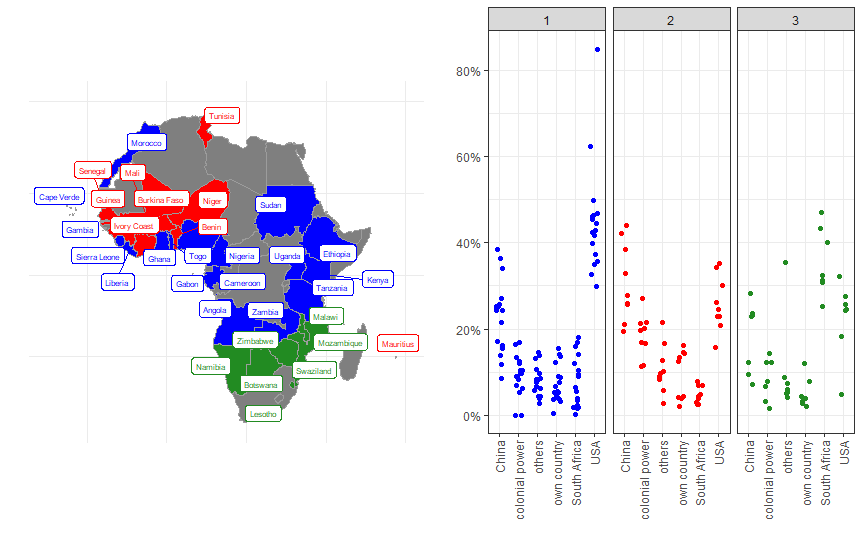

主には米中の間の選択とは言えますが、国によっては南アフリカやその他がトップだったりするので、恣意的ですが3グループでクラスタリングを行いました。

右パネルは、各クラスターに属する国での発展モデルの国別支持シェアの対比です。全体的に第1クラスターはアメリカ志向、第2クラスターは中国志向、第3クラスターは南ア志向といっていい分類になりました。でも第2クラスターの米中支持率の差は、第1クラスターの両国差ほどではないと言えそう。第3クラスターでは、微妙にアメリカ支持が中国支持より高いとは言えそうですが、差はごくわずかというべきか。

これを地図上にプロットしてみると、どうやら支持率には地域的傾向が強そうという結果が出ました。思った以上に綺麗な地域的傾向が出たので、個人的にはじわじわと嬉しいところです。

やはり南ア周辺の国だと、南アをモデルとしてみる傾向が強いですね。一方、中国を発展モデルと見る傾向が強いのは、チュニジア、モーリシャスを除けば、すべて西アフリカに位置する国々です。このグループは、比較的、旧宗主国をモデルとする声も強い地域。仏語圏が多い地域でもあり(仏語圏でグループ2に属さないのは、ガボンとトーゴのみ)、その辺りも米国と距離を置く一因なのかもと邪推します。

アメリカをモデルとする声が強いグループは、大半の東部~中部アフリカ、また西部アフリカの一部も取り込んでいます。アンゴラやナイジェリア等の産油国には中国の進出も強いですし、AU本部があるエチオピアも中国が強く狙っていますが、まだアメリカをモデルと見る声が強いようです。

次回、もう少し深堀してみます。