参議院選挙は、大方の事前予想どおり、与党大敗、国民・参政の躍進という結果になりました。もう少しよく見ると、既存政党の凋落と新興政党の躍進という構図。

その中でかなり明確に噴き出したのが、排外主義およびポピュリズム的な主張。何となくヨーロッパ諸国で見られる反移民を掲げた右派ポピュリスト政党が跋扈する姿と重なる感じはします。

一方、自民の議席シェアは全回負けた衆議院と同じ4割程度になりましたが、実は「政党の力」で考えると、そこまで悪くないかもという結果。ちょっと見ていきましょう。

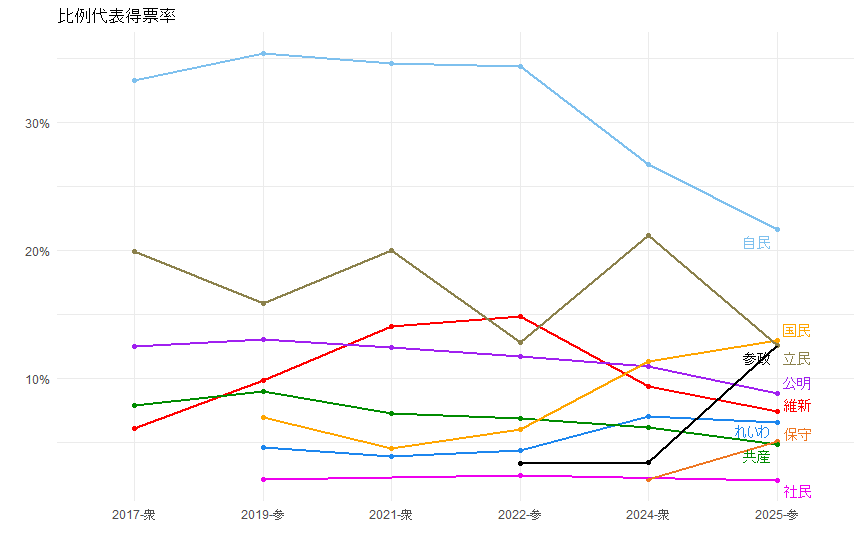

比例得票率の推移

選挙結果というのは、当然、各党の議席数で評価されるものですが、ここでは「政党」への支持の動きを見るため、比例区での政党別得票率を見ることにします。個々の選挙区で見ると、複数回当選の有力候補が居座っているとか、なんでこいつを候補にしたんだ、みたいな候補者固有の要素も強く出てきます。そこで純粋に「政党」を選ぶ比例区を見ることにします。

以下が2017年以降の各選挙における比例区での各党の得票率の推移です。得票率2%以上の政党のみ載せています。衆参区別せずに、各回の推移を見てみます。

まず明らかなのは自民党の凋落。2019年の参議院選までは安倍首相、その後、2021年(衆)、22年(参)は、岸田首相の下での選挙でした。菅首相の下では選挙はやっていません。そして昨年(衆)、今年(参)の石破首相の下での選挙で、得票率が継続して大きく落ちています。

石破首相の手腕・人気の問題なのか、これまで一生懸命、インフレを煽ってきたアベノミクスでは上がらなかった物価が、ここで突然、上がり始めたせいなのか。

同時にトランプ2.0の副産物という点もありますかね。今までなら、ああいうポピュリズム的な煽りはゲテモノ扱いされ、あまり積極的に出せなかったのが、どうやら民衆煽動に効果がありそうだと、新興勢力に気づかれてしまった、と考えてしまうのは私だけでしょうか。

というのも、自民党の凋落だけではなく、公明、維新、共産といった既存政党も全体に低落傾向が続いています。立民は、どういうわけか衆議院選挙で高く、参議院選挙で低いというパターンが見られ(偶然かもしれませんが)、ちょっと評価が難しいですが、今回、伸び悩んだのは確かです。

これに代わって、今回は国民、参政、保守が大きく伸び、れいわも昨年の衆議院選挙の勢いを維持しています。まぁ、国民を「新興」と呼んでいいのかは議論があるでしょうが、2022年までは共産党より人気がなかった政党です。

この結果、いまも自民が最多得票率ですが、その下に立民、国民、参政の3政党が、ほぼ同じ得票率で並ぶという、大きな地殻変動が起きています。

ここで思い出されるのが、いまはない「みんなの党」。改革志向の(というポピュリズムの?)政党で、2010年の衆議院選では13.6%の得票率で人気でしたが、その後、トップ間の路線対立、分裂等があり、消えてしまいました。党首の渡辺喜美の格好は、ジェルでテカテカにとんがらせた髪の毛だったなぁ。いや、他意はないですが。

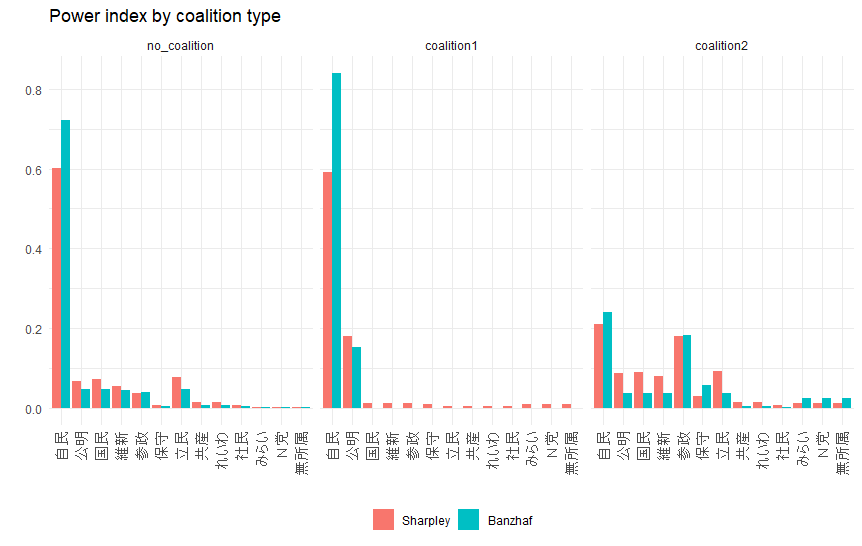

政党間の力関係比べ

そこで前回の衆議院選挙の後にもやった「パワー指数」というやつで、各党の力比べをしてみようと思います。

全12政党の所属議員数+無所属議員8人をもとに指数を計算します。まずは、個々の政党が完全にバラバラに動く場合で考えます。しかし自民と公明は連立政権を組んでいる等、政党間の連携もあるので、このような枠組みを考慮した指数も計算します。

この際、無所属議員8人は、全く無色透明のバラバラとします。またチームみらい、N党の1議席ずつも、両党の性格からどこの党とも組まないと考えます。

これらを除く政党間の連携枠組み(≠連立)としては、以下の2形態を考えます。

- 1{自民、公明}{維新、国民}{参政、保守}{立民、れいわ、共産、社民}

- 2{自民}{参政、保守}{公明、維新、国民、立民、れいわ、共産、社民}

維新、国民、立民をどう分けるか悩むのですが、維新と国民は安全保障などでも少し近いかなと思い連携枠組みに入れ、立民はよりリベラルな立場として、れいわ、共産、社民と連携する形にしています(共産と組むという建付けは怒られるかもしれませんが)。一方、参政と保守は独自路線で共闘としておきます。

ケース2は、非自民で、参政、保守を除くグループが政策連携するという、かなり大胆な組み換えケース。

このような政策連携でパワー指数を計算しました。細かい計算方法・考え方の違いで、Shapley-Shubik 指数というものと、Banzhaf指数というものがあり、数値自体は差があることもありますが、傾向としては同じと言っていいでしょう。

まず全く政策連携がないバラバラの場合、自民党の指数はシャープレイ指数で60%、バンザフ指数で72%と、実際の議席シェア41%をかなり上回ります(以下、両指数の差を含め、〇~×%と記載します)。一方、立民は議席シェアでは15%ですが、パワー指数は5~8%に下がります。維新と国民は議席シェア8%と9%に対し、パワー指数は5~7%と「相応」というところ。

衆議院(自民の議席シェアは参議院と同じく41%)では、パワー指数は45~46%にとどまりました(前回記事参照)。つまり参議院では、自民のパワーは議席数に対し、かなり高くなっています。

これは立民の議席シェアが、衆議院だと32%あるのに対し、参議院だと15%しかなく、対抗勢力として抜きんでておらず、自民以外の政党がどんぐりの背比べになっているためでしょう。なぜか参議院選挙に弱い立民に助けられている感じか。

一方、現状に近いと思われる連携枠組みを想像したパターン1の場合、公明のおかげで自民のパワー指数は59~84%と少し上がります。公明も議席シェア8%に対し、パワー指数は15~18%。一方、その他の政党は0~1%と、ほぼ力がなくなってしまいます。もちろん自公足しても過半数に満たないので、どこか小規模な勢力の政策を受け入れる形での協力は必要ですが、かなり力は強くなります。

次に非自民での政策連合ができた場合ですが、この時も自民が最もパワーを持つ状況ではあるものの、その指数は21~24%に落ちてしまいます。一方、連合内では立民、国民などの高いところで4~9%にとどまります。

ちょっと驚きなのが、連合に加わらない参政党が18%程度と、自民に迫る力を持つという点。非自民連合の議席をあわせても115議席と過半数に届かない中、自民にも非自民連合にも加わらず、最大議席を持つ参政党に交渉力が出てきてしまうということですね。かなり極端な連携枠組みの想定ではありますが、いやぁ、こわい、こわい。

日本での移民嫌いは増えているのか

さて、このように今回、大躍進を遂げた参政党ですが、彼らの「日本人ファースト」の主張にも懸念の声は強いです。そりゃ日本の政党なんだから、日本の国益が最優先というのは当然だろう、という声はありますが、トランプと同様、問題に真摯に向き合って解決するというより、「俺たちがしんどいのは、あいつらがいるせいだ。あいつらをつまみ出せば全部解決する!」という単純な責任転嫁じゃないかという懸念は拭えません。

以前、イプソス世論調査を使って、日本でポピュリズム支持が増えているのかを見ました。その時には使わなかったのですが、2021年以降、過去3回の調査では移民についての考え方を問う質問があります。以下で、この質問に対する日本の答えを見てみます。

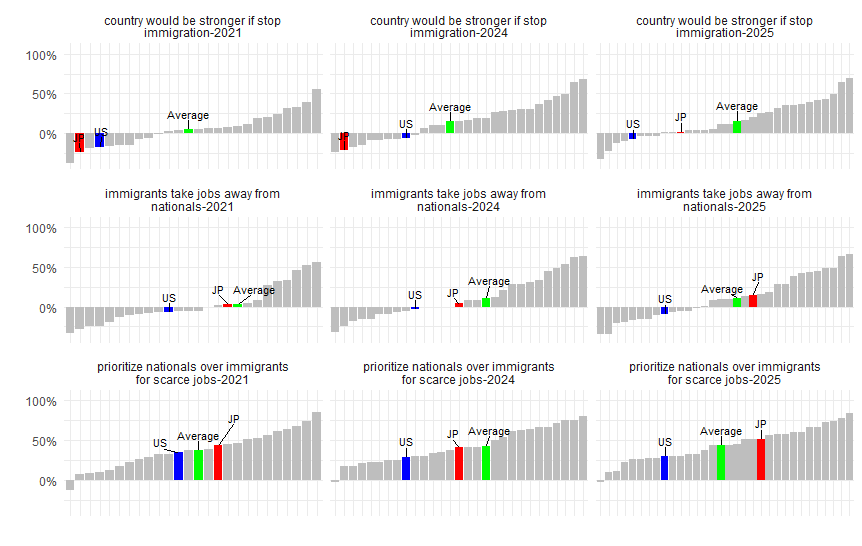

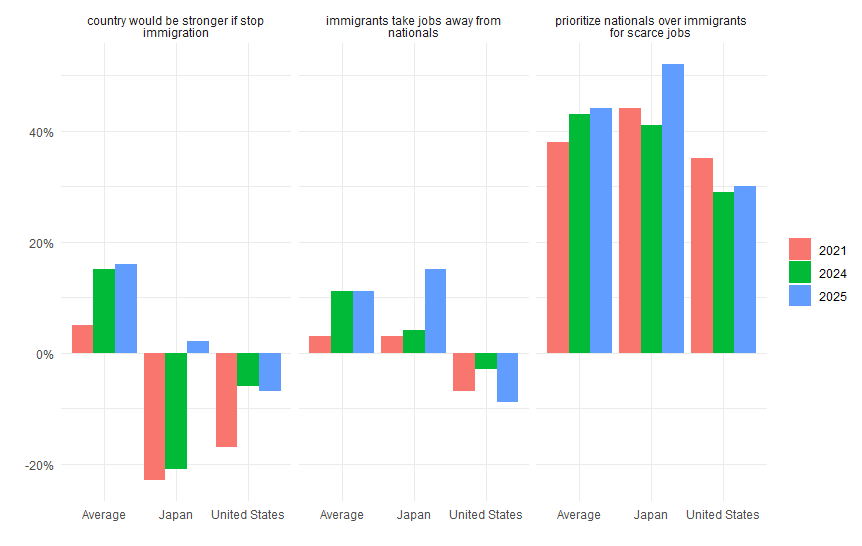

質問は3つ。「移民を止めることで、国はより強くなると思うか」「移民は自国民から雇用を奪っていると思うか」「限りある雇用では、移民より自国民を優遇すべきか」です。

この質問について、2021年、24年、25年の調査結果(Yesと答えた比率から、Noと答えた比率を引いた支持率)を並べてみます。日本、アメリカ、平均の3つを注記しています。

まずいずれの質問についても、日本では支持率が年を追って高まっています。特に「移民を止めることで、国は強くなると思うか」という質問については、2021年、24年は大きなマイナス(調査対象国中、下から2番目)だったのが、25年調査ではわずかなプラスになりました。まだ平均値より低いですが、アメリカより高くなっています。

雇用関連の2つの質問でも、25年には調査対象国の平均値よりも高くなっています。

この辺りを見ると、どうも(2024年ではなく)2025年に日本人の移民(外国人)に対する見方が大きく変化したように思えます。コメ不足なんかによるインフレで生活が苦しくなったことへの怒りなのか、トランプの無茶な政策の奔流につられてのことなのか、背景はよく分かりませんが、何となく嫌ぁな感じがしてしまうのは私だけでしょうか。

「トランプは原因ではなく症状(symptom)だ」とよく言われます。参政党の躍進も、これを受け入れる日本社会の「環境」に乗っかったもの、と言えるのかもしれませんが、では、その根本原因がどこにあるのか。なかなか日本も悩ましい状況になってきました。