WEFによるジェンダーギャップ報告が公表され、毎年恒例ですが、関連の報道記事が頻出しました。記事を読むまでもなく、日本のランクの低さを嘆き、政策対応の遅さを嘆く記事だろうなと想定できます。

以前もこの指標の課題については考えてみましたので、それは繰り返しません。ざっと今年のランキングなどをレビューし、少しだけ愚痴をこぼすことにしておきます。

日本のジェンダーギャップは世界118位

毎年恒例のレポートですが、やはりというか、驚きもなくというか、今年も日本の地位は低く、新聞各紙も例年の通り、日本の(あるいは日本政府の)対応の遅れを批判しています。

各種報道の内容をざっくりまとめると以下の通りです。

- 今年の日本の順位は、昨年と同じ118位(148カ国中)。調査開始以来、日本が下位3分の1を上回ったことはない。下位4分の1を下回るのも6年連続。日本はG7で最下位。

- 特に男女格差が大きいのが政治、次が経済。日本は経済分野では格差を縮めたが、政治分野で後退。日本を上回るペースで世界各国が格差解消に進展。

- 経済分野では、特に「議員・上級公務員・管理職」で127位。数の上では女性の管理職登用も増えたが、社外からの役員登用や『課長代理』など見かけ上の管理職を置くなどの数合わせの対応。

- 政治分野では、「女性閣僚」は124位、「女性国会議員」は115位。これらの指標は前年から後退。女性閣僚の割合は、岸田内閣の5人から石破内閣の2人に半減。女性首相が過去ひとりも出ていないことも課題。国会議員でも女性の割合は衆参両院を合わせて19%と、世界水準から大きく後れ。

UNDPのジェンダー不平等指数のランクと比較

以前の記事でも書きましたが、ジェンダーギャップに関する国際比較の指標は、これ以外にもいくつかあります。

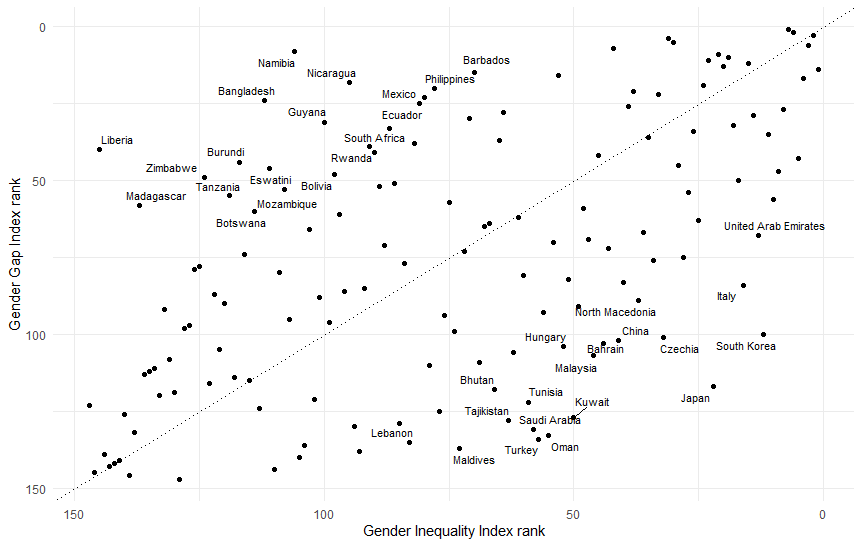

ここでは、UNDPの指標と比較しておきます。横軸がUNDPのジェンダー不平等指標のランク、縦軸がWEFのジェンダーギャップ指数のランクです。微妙に国のカバレッジも違うので、共通する国に絞ってランクを振りなおしています。

45度線の下側が、UNDP指数でのランクが高い国、上側がWEF指数でのランクが高い国です。ランク差が50以上ある国だけ、名前を出しています。やはり日本は右下のほうに張り出した場所に位置しており、かなり目立つ差があると言えます。

下半分で特にランク差が大きい国として、日本以外にも韓国、イタリア、チェコ、ハンガリーといった先進国が多く見られます(まぁ、他にはイスラム圏が多いのは、確かに問題として考えないといかんでしょうが)。これに対し、上半分で特にランク差が大きい国としては、低所得途上国が目立ちます。

UNDP指標だと、政治参加に関連して議員のシェアはありますが、それ以上の閣僚、元首の男女差等は勘案されていませんし、経済面でも労働参加率はありますが、管理職シェアなどはありません。その意味で、UNDPの指標は不完全だと思う人たちが多くいるだろうというのは理解できます。

ただ以前も書いたように、特に低所得途上国では依然として農業やインフォーマル部門が経済の大きな部門を占めていて、「女性管理職のシェア」という指標を、先進国と横並びで比較することが「正確か」といえば、私にはあまりピンと来ません。

政治への参加についても、有力政治家や特権階級の家族がそのまま政治家として居座っているような状態を高く評価する恐れがあります。

例えばバングラデシュは政治分野だと第4位の高いランクの国ですが、独立時の有力政治家2人の奥さんと娘が政争を繰り広げ、国政を数十年にわたって牛耳ってきた国です。先般、ついにハシナ首相が民衆運動に抗しきれずに、国外逃亡することになりました。

ということで、やはり使う指標の性格上、所得水準や社会開発の水準などを横断して比較するには、ちょっと無理のある指標なのではという懸念がぬぐえません。

もちろん、日本にジェンダーギャップがないと言っているのではなく、「G7中で最下位」のように、同じレベルで比較できる先進国内での比較には適していると思われます。その意味で、新聞記事などが指摘している問題点自体には全く同意なのですが。

簡単に2024年と25年を比較

と、何やら批判めいた事ばかり書いてしまいましたが、そればかり言っていてもバカみたいなので、簡単に2024年と2025年の指標の対比なども見てみます。

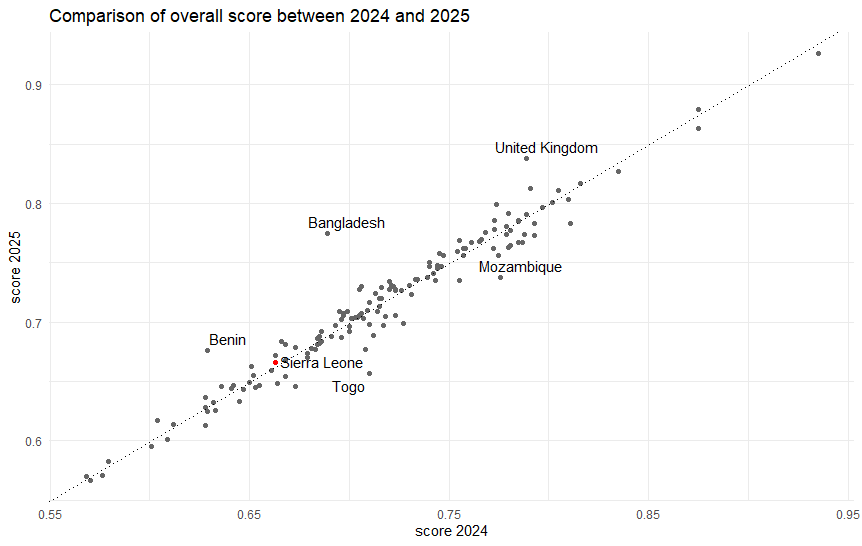

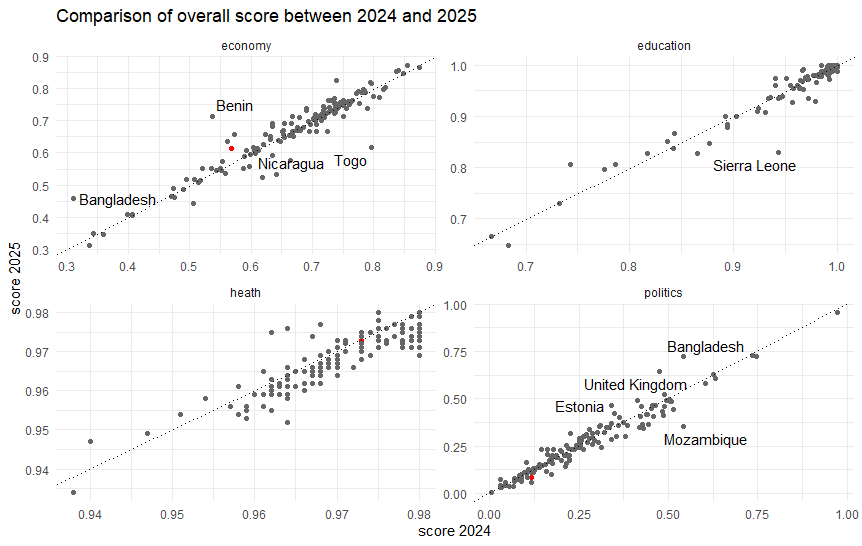

上が全体スコアの比較、下が指標を構成する4側面の比較です。中に小さく赤い点がありますが、これが日本です。ま、ほとんど動きはありませんでした。

まず全体スコが大きく上がったのはバングラデシュ。ランキングでは去年の99位から24位への大躍進です。イギリスもかなりの上昇。ベナンも、スコア自体が低い中ではありますが、かなり上がった国と言えます。

各側面で見ると、バングラデシュとイギリスは政治スコアでかなり上昇、バングラデシュは経済面でもスコア上昇が顕著です。両国とも、女性閣僚のシェアの上昇が顕著な様子。

バングラデシュの閣僚の男女比の差は、2024年の▲83.3%(126位)から2025年の▲63.6%(88位)と改善。まぁ、この国は上述の通り、女性元首の期間で世界1位なので、どうしても高いランクになります(が、それが民主化の度合いと平仄があっているかどうかは課題)。

イギリスの場合、閣僚の男女比の差が2024年の▲33.3%(36位)から2025年の0%(1位)、つまり完全平等へと大躍進。確かにイギリスでは、去年発足した労働党政権で女性閣僚が過去最大になったというニュースを見た記憶があります。

でも、こんな1回の組閣状況でランクをつけていいのか。この指標は、もう少し構造的なギャップの状況と、その改善に向けた進展を評価するべきだと思います。通常は、こういうのは過去何年かの平均等で、一時的な変動を均すべきじゃないかと思うのですが。

さて経済面で改善が大きいベナンですが、正直、何が起きたのか分かりません。労働参加率のギャップが2024年の▲13.1%(63位)から2025年には▲3.3%(4位)へ、管理職シェアのギャップが2024の▲72.5%(133位)から2025年にはプラス20.7%(1位)という急上昇。

たった1年でこんな変化が起きるというのは、私にはどうにも理解できません。統計データの正確さ、定義の変更、あるいは非常に狭い範囲のサーベイで継続性がないなど、何か問題があるのではと疑ってしまいます(もちろん、そうじゃなく本当に何かが変わったのかもしれませんが)。

一方、スコアを落としたのが、モザンビーク、シェラレオネ、トーゴというアフリカの国です。それぞれ政治、教育、経済の面でのスコア悪化が背景のようですが、まぁ、ご関心のある方は元レポートをご覧ください。

と、ごちゃごちゃ書いてきましたが、私がこんなことを書いたところで誰も気には留めてくれないでしょう。最後に少し整理しておきたいと思います。

まず念押しですが、私は日本にジェンダーギャップがないと主張しているわけでは全くありません。あくまでジェンダーギャップ指数の背景データ(というか、そのデータを選ぶ考え方)が、世界150カ国近くを横並びで比較するのに適しているのかどうかに疑問があるだけです。

先進国を対象にした「お行儀のいい」指標という感じが強く、国内政治が行われる文脈や、女性経営者シェアといった指標が同じ土俵で数えられるかといった問題を、一応は認識したうえで使うべきではないかと思っているのです。

そのうえで、この指標を使うとしても、このような日本(あるいは先進国)が悪い指標のみを大げさに取り上げ、他の傾向が出る指標を全く無視するという風潮も、やはり疑問です。

本文でも触れたUNDP報告の2025年版は、今年5月6日に発表されていますが、私はこれに関する報道を見た記憶は全くありません。今、ネットで検索をしてみても、メディア関係のサイトでは全くヒットしません。

メディア的には「こんな問題があるぞ」というほうが価値があるのは分かりますが、あまりに偏った姿勢が果たして生産的な政策的議論に資するのかどうか、ちょっと危惧するところであります。