誰であっても税金を払うのは嫌なものです。減らせるなら、少しでも減らしたいというのが人情。そこに敢えて、相続税の課税強化ということを政治家が主張すれば、当然、反発を受けるでしょう。

でも、本当に相続税を支払わなければならないのは、全体からすればごく一部。もしかすると、怒らないでもいいことに怒っているのかも。

相続税強化の主張

少し前の話になりますが、立民の小川淳也議員がネット番組で、高齢世代から現役世代に資産移転する社会保障制度の再設計に向けて、相続税の控除額や税率を見直すべきだと主張したとのこと(すいません、番組自体は見ていませんが)。これに対し、ネットの声はかなり批判的だったようです。

でも、実際には相続税がかからない人(基礎控除の範囲内)のほうが、世間では圧倒的です。私の場合も、実家は特に金持ちではなく、むしろ親に仕送りを続けてきた部類。両親とも少し前に亡くなりましたが、残った資産など雀の涙。相続税がかかる金額では全くありません。

遺産そのものが次の世代の格差につながるかどうかは議論の余地があるようですが、親世代の所得不平等と次世代の所得との相関を示す「ギャツビー曲線」というのがあるようです。これを見ると、親世代の不平等が次世代に受け継がれる傾向は、不平等度が高いほど強い様子。

遺産そのものの影響でなくても、裕福な親を持っていれば、いい教育を受けられるといった有利さがあり、結果的に不平等が世代を超えて引き継がれるということかもしれません。であれば、親が裕福な世帯は、遺産を受け取る前の段階で既にその恩恵を受けとっていると考えられます。だったら、そこに加えて遺産まで期待しなくてもいいんじゃないか。

事故や病気の場合を除けば、親が亡くなった際、残された子供の年齢は50代、60代と社会人生活も終盤、自分の人生は自分で作っている年齢です。そこで遺産を受け取っても「老老相続」で、結局、貯金として死蔵されるだけ。

加えて最近は子供がいない家族も増えて、子供ではなく兄弟が相続する「超老老相続」が増えているらしい。2040年には、これが全体の17%に増えるとの試算もあります。

それなら、もっと現役世代の支援に使うべきじゃないか、というのが小川議員の問題意識だったんでしょう。私の勝手な想像ですが。

どれぐらいの人が相続税を払っているのか

財務省の相続税データを使って、少し日本の相続税の状況を見てみようと思います。

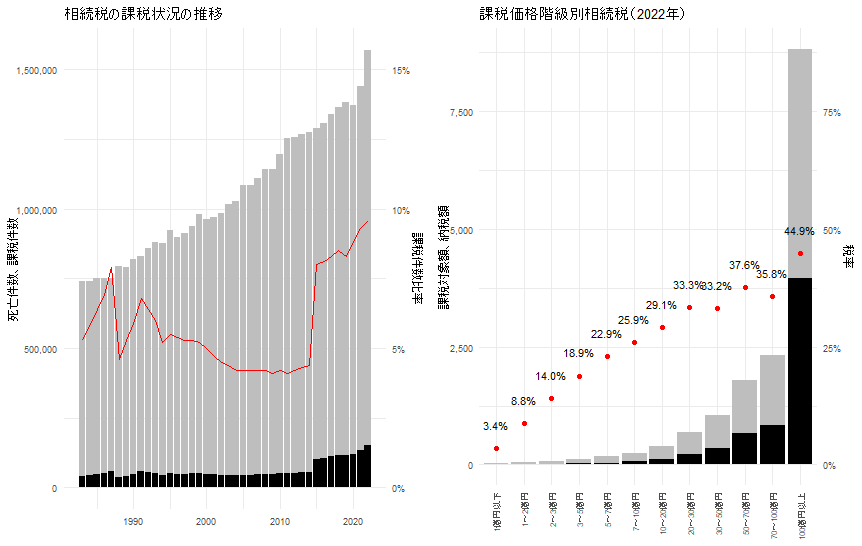

左のパネルは、毎年の死亡件数と、そのうち相続税が課された件数、比率(右軸:赤の折れ線)です。2015年に課税件数比率がジャンプしているのは、相続税の基礎控除額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げられたためです。

この結果、新たに相続税の課税対象になった人からすれば、これは確かに痛いです。とはいえ、それでも相続税を支払うのは全体の10%に満たない点は重要。控除額引き下げ後でも、大半の人は相続税が課されない額の遺産しか残していないということになります。

一方、右パネルは、遺産額の区分ごとの平均相続税率を計算したものです(2022年のデータ)。

遺産総額1億円以下のクラスだと、相続人一人当たりの相続額は平均2700万円。これに対し支払った相続税は100万円に満たない金額で、税率はわずか3.4%。これを高いと見る人は少ないんじゃないでしょうか。

遺産額が増えるに従い、税率は上がっていきます。最も多い100億円以上(!)のケースになると、相続額が一人当たり88億円に対し、納税額は約40億円。45%が税金で持っていかれます。

「せっかくお父様が残してくれた遺産を、政府が半分近くも持っていくなんて許せない!」と本人が思う気持ちは分かりますが、それでも48億円が手元に残ります。濡れ手に粟で48億円も受け取る人を可哀そうとは、私には思えません。世間の皆さんは、そこまで心が広いんだろうか。

大金持ちと小金持ちの相続の状況

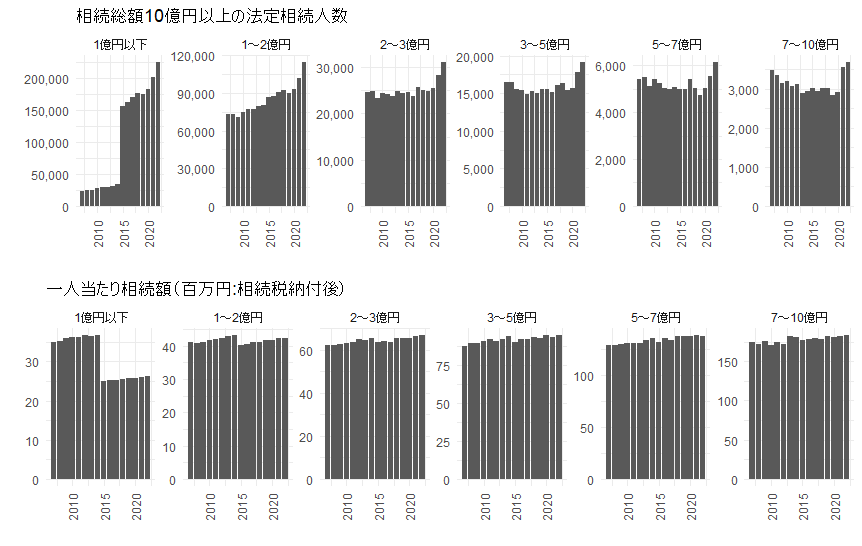

相続税を払わなければならない(それぐらい多くの遺産をもらっている)人がどれぐらいいるのか、遺産額のクラス別に見てみます。課税対象額が100億円のような超富裕層は、年により遺産額も相続人の数も大きく変動しますので、とりあえず10億円以下のクラスのみ示しています。

全体的に、ここ数年は相続税が課される人数が増えていますが、アベノミクス以降の株価や不動産価格の上昇で、遺産額全体が大きくなっているのでしょう。

まず1億円以下の層ですが、足元では年間22万人程度です。2015年に大きくジャンプしているのは、上述の通り基礎控除額の引き下げがあったため。1年前なら相続税を払わずに済んだかもしれない人もいたわけで、悔しかったでしょうね。

では、残された相続人の方々が、納税後、どれぐらいを手にしたかを見てみます。下パネルは、課税価格から相続税の納付額を引いた後の残額(相続人一人当たり)です。

やはりかわいそうなのは1億円以下の「普通の人々」です。でもしつこいですが、相続額でいえば上位10%に入る人たちです。2015年前後で遺産として受け取る金額が1000万円程度、落ち込んでいます。

これは当然です。単純に言えば、残された遺産が6000万円、相続人が一人だけという場合、2014年までであれば基礎控除額内なので相続税はゼロ。それが2015年以降であれば、基礎控除が3600万円になってしまうので、残りの2400万円が課税対象になってしまいます。

基礎控除見直しの影響は、相続額が大きくなるほど、目立たなくなります。2億円以上のクラスになると、ほとんどギャップは目立たなくなります。例えば遺産が10億円の場合、2015年までは9億4000万円、2015年以降であれば9億6400万円が課税対象になるわけで、まぁ、この人たちからすれば誤差の範囲内でしょう。

グラフでは遺産総額10億円以下にしていますが、次の10~20億円のクラスだと、相続税で3割程度、持っていかれた後でも2.5億円程度を受け取っています。今、サラリーマンの生涯年収が2億2000万円と言われますから、ほぼ生涯年収を追加で受け取る計算です。

「故人資産」の有効活用?

このような遺産相続の規模を見て、相続税を取りすぎだとか、これ以上に引き上げるなんてとんでもない、と思うのかどうか。

トランプはそう思うでしょうね。第1次政権の税制改革で、基礎控除額が従来の500万ドルから1000万ドル(!)に倍増されました。彼を支持した白人労働者階級には、何の恩恵もない施策ですけど。

それはさておき、確かに基礎控除額をさらに引き下げると、遺産額が少ない人たちほど痛税感は強いとは思います。またこれを極端に引き下げると、ほとんど徴税額がない場合でも事務作業だけが増えるという問題も起きます。

また遺産の大きな部分が不動産なので、これを売却しないと相続税が払えないという場合、外国人が主な買い手になってしまうことへの懸念は理解できます。でも、それは別の分野で考えるべき話で、だから相続税強化に反対というのは、ちょっと方向性に疑問。

残されたのが配偶者の場合も(特に奥さんが専業主婦の場合など)、その遺産を全額没収などしたら、その後の生活は立ち行きません。十分に成人した子供の場合でも、身体・精神的な問題で十分な所得が得られない人もいるでしょう。しかし特殊事例は遺産とは別に社会保障の問題として考えるべきであり、相続税強化はダメというのは、ちょっと違うのでは。

国の財政赤字の最大の原因は社会保障費です。2024年度の社会保障費は137.8兆円、そのうち公費による負担(つまり赤字)は54.7兆円でした。一方、2022年の相続税の課税対象額は20.7兆円だった模様。ここをもう少し上げて、手取り減の大きな理由である社会保障費負担を削減しよう、あるいは基礎年金の底上げにつなげようというのは暴論とも言えないのではと思うのですが。

私とは無縁の話なので、特別に主張したいわけではありません。まぁ、何十億円という膨大な遺産を相続した人が、それを社会に有効に還元してくれることを期待します。